Die Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) galt einst als Königsweg aus Energieverbrauch und Umweltbelastung. Im NAPE spielt die KWK wieder eine größere Rolle. Das war nicht immer so.

BRENNSTOFFPSPIEGEL und mineralölrundschau beleuchtet in einer Serie die Hintergründe und zeigt, warum dieser effizienten Technologie Unrecht getan wird.

Beitrag von 2011. Aus aktuellem Anlass, da die KWK-Förderung im Zuge des NAPE angehoben wird.

——-

„Wesentliche Elemente dieser nachhaltigen Biomassenutzung sind: …stärkere Biomasseverwertung in Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen…“ (1).

„Förderfähig sind … vorrangig Kraftwerke mit Kraft-Wärme-Kopplung.“ (2)

Diese beiden dürren Zitate sind alles, was vom einstigen Hoffnungsträger Kraft-Wärme-Kopplung im Energiekonzept übrig geblieben ist. Das erste Zitat ist eine Notwendigkeit, denn da, wo Biomasse anfällt (eben auf dem platten Land) macht es keinen Sinn, daraus gewonnenes Gas in Netze einzuspeisen. Sinnvoll ist vielmehr, vor Ort damit Strom und Wärmeenergie, etwa für Ställe, zu erzeugen.

Das zweite Zitat sollte viele Stadtwerke beruhigen, die sich in Hoffnung auf den einst von der Regierung Schröder beschlossenen Atomausstieg auf KWK-Technologie stürzten und hocheffiziente, meist mit Erdgas betriebene Blockheizkraftwerke bauten. Keine Rede ist im Energiekonzept mehr davon, KWK auch als Alternative für die Versorgung von Ein- und Mehrfamilienhäuser zu nutzen oder gar als kostengünstige Variante in Industrie und Gewerbe. Doch warum verschwand die KWK, die schon seit 2002 mit Gesetzen und Förderungen gefördert wurde, von der Agenda?

Dazu ein Blick zurück. Für das KWK-Gesetz war in der Regierung Schröder seinerzeit Werner Müller (SPD) zuständig. Der war zuvor Manager bei RWE und dem EON-Vorläufer VEBA. Die Stromgiganten hatten nie ein wirkliches Interesse an KWK, weil durch deren flexible und dezentrale Einsetzbarkeit ihre Monopolstellung im damaligen Stromerzeugermarkt bedroht gewesen wäre. Und so verschwand unter Müller die ursprünglich im Gesetz vorgesehene Quotierung zur Stromerzeugung aus KWK, die stufenweise wachsen sollte. Der Minister wollte stattdessen die Ziele der Bundesregierung, ein Viertel der gesamten Strommenge aus KWK zu erzeugen, durch Freiwilligkeit und Förderung erreichen.(3) So stand es dann auch im KWK-Gesetz.

Müller schied 2002 aus dem Amt. Sein Nachfolger in der Regierung Merkel, Michael Glos (CSU), musste 2006 in einem Zwischenbericht an den Bundestag eingestehen, dass das Gesetz nichts bewirkt hatte. Glos legte ein Jahr später ein neues Gesetz vor. Wieder setzte es auf Freiwilligkeit und seine Chefin Angela Merkel bestätigte das ehrgeizige Ziel, die Stromerzeugung aus KWK bis 2020 auf 25 Prozent zu hieven, was der Verdoppelung des derzeitigen Niveaus entspräche.

Kaum Chancen gegen Atom-Billigstrom

Wieder geschah, abgesehen von einer Expertenanhörung im Bundestag 2008, die für die Regierung verbal vernichtend, aber faktisch folgenlos endete, nichts. Bis zum Jahr 2009. „Wir hatten uns ja schon gewundert, dass in der Koalitionsvereinbarung von CDU und FDP nichts zur KWK stand“, erinnert sich Adi Golbach, Geschäftsführer des Bundesverbandes KWK (B.KWK) in Berlin. „Auf Nachfrage bestätigten uns Politiker, dass es zur KWK keinen Dissens gebe, das sei eine Art Selbstläufer, über den man nichts schreiben müsse.“ Während eines parlamentarischen Abends im März 2010 wurde dann die Katze aus dem Sack gelassen. Denn die KWK, obwohl 60 Prozent weniger CO2-erzeugend als herkömmliche Energietechnologien, sollte auch unter den Emissionshandel fallen. „Richtig kritisch wurde es aber mit der Verlängerung der Laufzeiten für Atomkraftwerke“, so Golbach, zu dessen Mitgliedern auch eine Reihe von Stadtwerken gehören.

Denn nun müssen die Heizkraftwerke der Stadtwerke, obwohl sie emissionsärmer sind und Brennstoffe sparen, mit dem Billigstrom aus den meist abgeschriebenen Atommeilern konkurrieren. Wenn man bedenkt, dass ein GuD-Kraftwerk, das eine mittlere Stadt versorgen kann, gut 200 Millionen Euro kostet und diese Kosten ja auf den Strompreis aufgeschlagen werden müssen, ist klar, dass die – wenn auch umweltfreundlich erzeugte Energie – keine Chance hat gegen Neckarwestheim, Gundremmingen und Co. Golbach erkennt aber auch noch andere Marktpotenziale für KWK.

Chancen Ein- und Mehrfamilienhaus

Denn ausgerechnet da, wo die Bundesregierung den Schwerpunkt setzt – nämlich beim Sanieren bis hin zum Passivhausstandard, bei dem konsequenterweise die in KWK erzeugte Wärme nicht mehr zu verwenden wäre – sieht Golbach die größte Chance: „Bei einer Sanierungsquote von gerade mal 2 Prozent des Gebäudebestandes jährlich wird die Bundesregierung es auch rein rechnerisch nicht schaffen, bis 2050 einen energieneutralen Gebäudebestand zu haben. Zudem sind die Kosten dafür allein mit Wärmedämmung einfach zu hoch.“ Heißt im Klartext: Wärme und Strom gemeinsam erzeugen macht gerade im Wohnbereich, der 40 Prozent der Primärenergie in Deutschland verbraucht, auch bis 2050 und voraussichtlich darüber hinaus durchaus Sinn. Denn so werden Wärmedämmung und Erzeugungseffizienz kombiniert.

Wirtschaft innovativer als Politik

Im Gegensatz zur Politik zeigten sich Handwerk und Industrie deutlich flexibler. Inzwischen wurden in zahlreichen Bundesländern meist mit Unterstützung der Politik Initiativen pro KWK zwischen Industrie, Handwerk und Mineralölhandel geschlossen. Geht es um die Realisierung größerer Anlagen, wie beispielsweise in kommunalen Objekten, sind Brennstoff- und Mineralölhändler ebenfalls erfolgreich mit BHKWs.

Deutsche Firmen entwickeln seit Jahren serienfähige KWK-Geräte. Das bekannteste dürfte der DACHS von Senertec sein, der in über 22.000 deutschen Häusern für Behaglichkeit und Licht sorgt.

Der Stromanbieter Lichtblick und Volkswagen wollen insgesamt 100.000 gasbetriebene Mini-BHKWs, installieren, deren Herzstück ein Volkswagen-Motor ist. Die ersten 30 davon standen bis Ende letzten Jahres in Hamburg. Vorbild für diese ungewöhnliche Kooperation ist Honda. Den Japanern gelang es in ihrem Heimatland, 100.000 Anlagen aufzustellen – und das, obwohl KWK-Strom im Gegensatz zu Deutschland (s. Kasten) nicht ins Netz eingespeist werden darf und somit auch nicht gesondert honoriert wird.

Die Kraft-Wärmekopplung dürfte also ihre Position im Energiemarkt ausbauen und bleibt damit ein interessanter Markt für den Brennstoff- und Mineralölhandel. BRENNSTOFFSPIEGEL und mineralölrundschau wird im nächsten Teil der KWK-Serie die Möglichkeiten für Ein- und Mehrfamilienhäuser hinsichtlich Einsparpotenzialen und Einsatzmöglichkeiten beleuchten.

Was ist KWK?

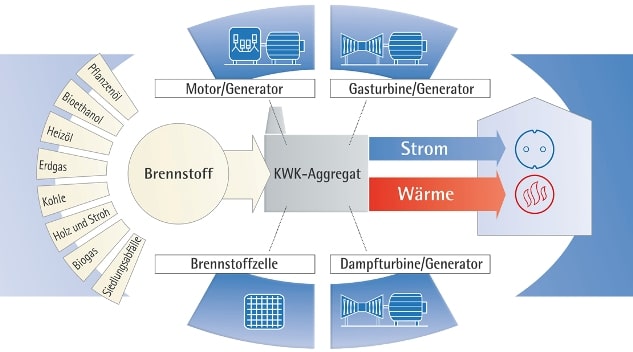

Bei der Kraft-Wärme-Kopplung wird mittels eine Verbrennungsmotors oder einer Gas- oder Dampfturbine aus einem Verbrennungsvorgang gleichzeitig Wärmeenergie und mechanische Energie erzeugt. Letztere wird meist direkt in Strom umgewandelt.

Als Energieträger kommen sowohl fossile als auch erneuerbare Brennstoffe in Betracht.

Die populärste Variante sind die Blockheizkraftwerke (BHKW – der Name kommt daher, dass damit ursprünglich ganze Wohnblocks mit beheizt werden sollten), die es sowohl waschmaschinengroß für Einfamilienhäuser gibt, als auch als Gas-und Dampf-Kombikraftwerk (GuD), mit denen ganze Stadtviertel mit Wärme und Strom versorgt werden können.

Vorteile der KWK-Technologie sind generell ihre hohe Flexibilität und ihr hoher Wirkungsgrad, der bei bis zu 90 Prozent der eingesetzten Energie liegen kann. Gegenüber der besten herkömmlichen Technologien erzielt KWK eine Gesamteinsparung an Primärenergie von bis zu 30 Prozent.

(1) Energiekonzept für eine umweltschonende, zuverlässige undbezahlbare Energieversorgung28. September 2010, Seite 10

(2) Energiekonzept für eine umweltschonende, zuverlässige undbezahlbare Energieversorgung 28. September 2010, Seite 17

(3) Gesetz für die Erhaltung, die Modernisierung und den Ausbau der Kraft-Wärme-Kopplung, Fassung vom 1. Januar 2009, § 1: „Zweck des Gesetzes ist es, einen Beitrag zur Erhöhung der Stromerzeugung aus Kraft-Wärme-Kopplung in der Bundesrepublik Deutschland auf 25 Prozent durch den befristeten Schutz, die Förderung der Modernisierung und des Neubaus von Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen (KWK-Anlagen), die Unterstützung der Markteinführung der Brennstoffzelle sowie die Förderung des Neu- und Ausbaus von Wärmenetzen, in die Wärme aus KWK-Anlagen eingespeist wird, im Interesse der Energieeinsparung, des Umweltschutzes und der Erreichung der Klimaschutzziele der Bundesregierung zu leisten.“

Geschreiben für Brennstoffspiegel und Mineralölrundschau. Erschienen in Ausgabe 1/2011. Vollständiger Beitrag nur dort zu lesen.

0 Kommentare