Die Energiewende im Haus und insbesondere die Hebung von Einsparpotenzialen wird nicht ohne Digitalisierung gelingen. Das Münchener IGT – Institut für Gebäudetechnologie gibt monatlich Tipps heraus, mit denen Mietern, Verwaltern und TGA-Verantwortlichen die Steuerung der Haustechnik leicht gemacht werden soll. Im Oktober beschreiben die Wissenschaftler die Planung von Smart-Home-Systemen.

Der Trend zu „Smart Home” und „Smart Office” ist nicht zu verkennen. Nutzer fragen zunehmend nach Energieeffizienz, Komfort und Sicherheit durch moderne Gebäudetechnik.

Aber: Wie wird das Thema umgesetzt? Wie wird ermittelt, wie viel Automation in einem Gebäude tatsächlich Sinn macht bzw. von den Nutzern angenommen wird? Wie kann frühzeitig das benötigte Material und somit die Grundlage für Aufwand und Kosten bestimmt werden? Wie plant man ein „Smart Building” und wie kann die Planung und die Vorbereitung für die Programmierung möglichst einfach durchgeführt und dokumentiert werden?

Aktualisierte und erweiterte Richtlinie

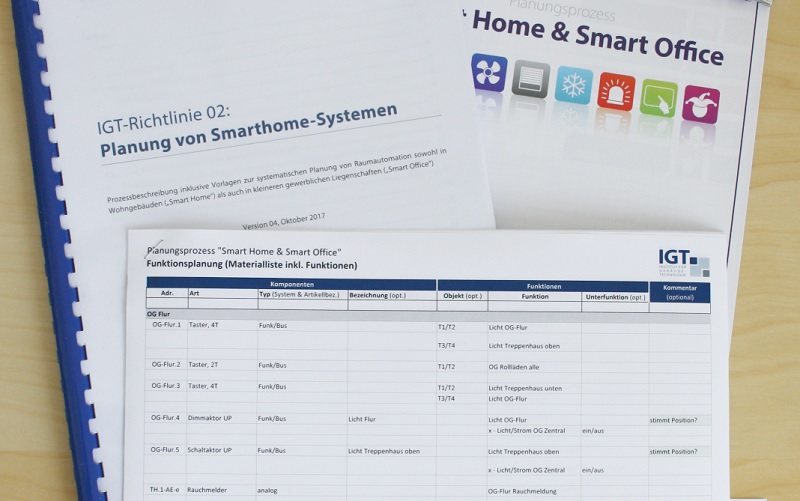

Der komplette Planungsprozess wird in der Richtlinie Nr. 2 „Planung von Smarthome-Systemen“ beschrieben. Diese ist inzwischen komplett überarbeitet und erweitert worden und steht nun als 80 Seiten starkes Werk inklusive vieler Checklisten und Vorlagen als Version 04 zur Verfügung.

Diese Richtlinie zeigt einen einfachen und pragmatischen Weg von der ersten Idee bis zur konkreten Mengenplanung. Zusätzlich wird dargestellt, wie die zu programmierenden Funktionen geplant werden können und gleichzeitig als langfristige Dokumentation zur Verfügung stehen.

Der Fokus dieser Richtlinie kann auch als „Planung von Anforderungen aus Nutzersicht“ bezeichnet werden. Dies deshalb, da die in dieser Richtlinie beschriebenen Anforderungen von einem Nutzer bewusst wahrgenommen und beurteilt werden können. Es sind Anforderungen, die vom Nutzer formuliert bzw. verstanden werden und für die ein Kunde bereit ist, einen gewissen Betrag zu bezahlen.

Diese Anforderungen enthalten zum einen Sicherheits- und Komfortanforderungen. Energieeffizienz-Anforderungen werden auch behandelt – aber nur soweit sie vom Endkunden wahrgenommen oder verstanden werden.

Durchgehende Planung

Die Richtlinie wurde erstellt, da oft nicht durchgehend systematisch geplant und dokumentiert wird. In vielen Fällen werden Anforderungen und Materialbestimmung in mündlichen Gesprächen festgelegt und die Programmierung erfolgt ohne Dokumentation. Nicht selten ist der Nutzer mit dem Verhalten oder der Bedienung der Automation unzufrieden; parallel werden gleichzeitig andere sinnvolle Anforderungen vergessen.

Auch im Falle von einem späteren Austausch von Komponenten bzw. Erweiterungen kann oft nicht mehr detailliert nachvollzogen werden, was ursprünglich geplant und programmiert wurde. Diese Aspekte resultieren in unnötiger Unzufriedenheit des Nutzers, vergebenen Chancen des Anbieters und bedeuten für alle Beteiligten unnötigen Aufwand und erhöhte Kosten. Diese Richtlinie hilft, die beschriebene Problematik deutlich zu verbessern, wenn nicht gar ganz zu beheben.

Ein besonderer Nutzen der Richtlinie ist der, dass mit dem beschriebenen Prozess sehr schnell das benötigte Material bestimmt werden kann. Basierend darauf lässt sich eine Kostenschätzung für Mengen und Aufwand ableiten. Dies wiederum ermöglicht die Nachjustierung der umzusetzenden Anforderungen. Falls die Gesamtkosten höher als erwartet ausfallen, kann die eine oder andere Anforderung gestrichen werden und die Auswirkung auf die Kosten unmittelbar transparent gemacht werden.

Falls die Gesamtkosten niedriger sind als vermutet, erweitert man die Planung womöglich noch um die eine oder andere Anforderung. Letzteres ist deshalb sehr interessant, da die Umsetzung der ersten Anwendungen meist am aufwendigsten ist. Viele Erweiterungen profitieren davon, dass die nötigen Sensoren und Aktoren schon vorhanden sind und die zusätzliche Funktionalität oft nur eine Sache von Programmierung oder Zuordnung ist. Deshalb besteht ein sinnvoller Beratungsprozess zu „Smart Home“ bzw. „Smart Office“ aus mehreren iterativen Zyklen, die um die Themen Anforderungen und Kosten kreisen.

Bei Interesse kann die Richtlinie hier als PDF-Datei bestellt werden. Dort ist auch der Downloadlink für die unterschiedlichen Vorlagen enthalten.

Der Tipp des Monats des IGT kann hier abonniert werden.

Mit dem Smart Home, ohne dass sich eine moderne TGA-Anlage kaum sinnvoll steuern lässt, befasst sich auch Energieblogger-Kollege Björn Katz hier auf seinem Blog Stromauskunft.

0 Kommentare