Strom und Wärme erzeugen, dabei nur von geringen Brennstofflieferungen abhängig sein – das ist der Traum vieler Eigenheimbesitzer. Ein Mini-Blockheizkraftwerk würde dies ermöglichen. Doch in welchen Häusern macht die Installation einer solchen Anlage Sinn?

Dazu muss man zuallererst die Leistungsfähigkeit der kleinen Kraftspender kennen.

Derzeit handelsübliche Mini-BHKWs (etwa der Dachs Stirling SE oder der aus Neuseeland stammende WhisperGen) erzeugen eine elektrische Leistung von rund 1 kW. Das ist für ein Einfamilienhaus vollkommen ausreichend. Gleichzeitig entstehen jedoch, so beim Dachs, mind. 6 kW thermische Leistung. Das reicht locker für einen Jahresbedarf von 15.000 bis 50.000 kWh.

Zum Vergleich: Ein Niedrigenergiehaus mit 140 qm Wohnfläche braucht davon weniger als die Hälfte oder sogar nur ein Drittel. Da die überschüssige Wärme nicht in ein Netz eingespeist werden kann, wäre eine Installation in modern gedämmten Häusern sinnlos. Technisch ist es bei diesen kleinen Anlagen auch nicht möglich, weniger Wärme und mehr Strom zu erzeugen. Die Faustregel ist: Je mehr Storm, je mehr Wärme. Nötig wäre eine Anlage mit 2,8 kW Wärmeleistung und 1 kW elektrischer Energie. Ein Wert, den derzeit der lion-Powerblock von OTAG bietet, der aber noch nicht am Markt verfügbar ist.

„Bei einem Niedrigenergiehaus bzw. Passivhaus ist eine KWK-Anlage in den meisten Fällen nicht sinnvoll“, so Olaf Wirth von Mini-BHKW-Bauer ATN HölzelGmbH. „Dasselbe Problem haben eigentlich auch andere alternative Heizsysteme. Wenn ich statt einer Öl-Heizung eine Wärmepumpe einsetze mit Mehrkosten von 8.000 Euro und ich spare dadurch 200 Euro im Jahr ein, wird sich auch so ein System nicht amortisieren.“

„KWK ist im Einfamilienhausbereich derzeit eine Nische“ gibt sich Dr. Julika Weiß vom Institut für ökologische Wirtschaftsforschung (IÖW) eher skeptisch. „Das ist eher was für größere Gebäude und für Wärmenetze.“ Sie ist eine der Teilnehmerinnen des Forschungsprojektes „Energieeffiziente Sanierung von Eigenheimen“ des Bundesministeriums für Bildung und Forschung.

„Wenn die Einfamilienhäuser größer sind, etwa mit Gewerberäumen wie einer Arztpraxis versehen, kann sich das etwa bei Einsatz von Heizölsehr wohl rechnen“, meint hingegen Adi Golbach vom Bundesverband KWK (B.KWK). „Maßgeschneidert für Häuser normaler Größe gibt es neuerdings Anlagen mit Stirling- oder Dampfmotor, die weniger als 3 kW elektrische Energie erzeugen“.

Mehr Brennstoff nötig

Ein Argument für KWK ist die Reduzierung von Kosten und Umweltbelastung. Doch wie sieht es bei einem Einfamilienhaus damit konkret aus? „Jede Mikro-KWK-Anlage braucht zunächst mehr Brennstoff als eine herkömmliche Heizung, da aus dem Brennstoff, neben der Wärme auch Strom erzeugt wird. Aber durch die Vergütung des selbst erzeugten Stroms und die Befreiung von der Energiesteuer für den Brennstoff lohnt sich die Mini-KWK für den Betreiber“, so Dietmar Weisenberger von Branchenprimus Senertec. „Aus primärenergetischer Sicht wird bis zu 30 Prozent Brennstoff eingespart, da die Verluste von 64 Prozent, die bei der herkömmlichen Stromerzeugung entstehen bei der Mikro-KWK-Anlage zum Heizen genutzt werden.“

Im Einzelfall, so Holger von Haller von Otag, könne bei gut sanierten Häusern der Brennstoffverbrauch sogar sinken. Er empfiehlt zudem, Motor-BHKWs immer mit einer parallelen Standardheizung zu betreiben, da im Winter zu wenig Wärme produziert und im Sommer diese nicht benötigt werde. Unter den dann nötigen Taktungen, sprich Unterbrechungen der Laufzeiten, würde der Motor leiden.

Für das hier genannte Vergleichshaus sei eine KWK-Anlage rentabel. „Die Erlöse summieren sich auf ca. 350 Euro, davon 200 Euro aus dem KWK-Zuschlag und 150 Euro durch die Energiesteuereinsparung bei Einsatz eines Dachs Stirling“ rechnet Weisenberger. Hinzu kämen ca. 2.000 kWh Strom, die nicht mehr bezogen werden müssten. (Bei den derzeitigen Durchschnittsspreisen brächte das eine Entlastung von 23 Cent x 2.000 kWh = 460 Euro.) Dafür müsse ein Mehrverbrauch an Brennstoff von ca. 15 Prozent gegenüber Beheizung mit Brennwertkessel gerechnet werden. Würde ein älterer Kessel (Niedertemperaturkessel) ersetzt, käme es kaum noch zu einem Mehrverbrauch. Positiver Effekt für die Umwelt: Bis zu 3 Tonnen weniger CO2-Austoss im Jahr.

Gerade deswegen sehen etliche KWK-Hersteller in Besitzern veralteter Ölheizungen ihre eigentliche Zielgruppe. „Die Investition ist bei einer KWK-Anlage erst einmal höher als bei einem anderen Heizungssystem, amortisiert sich aber durch die Nutzung von Wärme und erzeugtem Strom. Darüber hinaus fördert der Staat Anlagen der Kraft-Wärme-Kopplung“, meint Olaf Wirth. Selbst die Feinstaubbelastung sind bei den kleinen Alleskünstlern besser. „In mit Öl betriebenen KWK bauen wir Rußfilter ein“, so Senertec-Mann Weisenberger.

Zudem spielt auch die Qualität der Haussubstanz eine Rolle: „Die Erschließung von Energieeffizienzpotentialen wird in erster Linie nicht im Neubaubereich stattfinden, sondern dort, wo vorhandene Bausubstanz aufgewertet und saniert wird. Gerade dort haben wir auch die höheren spezifischen Energieverbrauchsdichten, die für die KWK gute Perspektiven bieten“, erläutert der Wirtschaftsminister des Landes Baden-Württemberg, Ernst Pfister, die Potenziale.

KWK-Initiativen bereiten den Markt vor

Doch wie nun soll die KWK-Technologie auch im eigenen Heim ihren Siegeszug antreten? Bisher hat Marktführer Senertec zwar über 25.000 Dachse verkauft, steht damit jedoch auf weiter Flur allein da. Bei einem Gesamtbestand von weit über 30 Millionen Heizungsanlagen in Deutschland ist das eher eine homöopathische Dosis. Handwerk, Politik und Industrie sowie Brennstoffhandel haben dazu in etlichen Bundesländern KWK-Initiativen ins Leben gerufen. Erst im Februar startete die nun schon 2. Initiative dieser Art in Süddeutschland, unterstützt von VEH, IWO und dem Wirtschaftsministerium des Landes Baden-Württemberg.

Anbieter wie Senertec und Giese unterstützen dabei Sanierer, die sich für eine ölbefeuerte KWK-Lösung entscheiden, nicht nur mit Rat und Tat, sondern ganz konkret mit Geldprämien. Das Institut für wirtschaftliche Oelheizung gibt ebenso einen Obolus dazu wie die an der Initiative teilnehmenden Händler. Ein KWK-Modernisierer kann gut und gerne so auf knapp 1.000 Euro zusätzlich zu den staatlichen Förderungen kommen.

Vorteile auf dem flachen Land

B.KWK-Chef Golbach sieht noch über die Einfamilienhäuser hinweg weitere Potenziale. „Nehmen Sie nur das platte Land oder auch größere Einfamilienhaussiedlungen, wo kein Gasversorger eine Leitung hinlegt“, so der B.KWK-Geschäftsführer. „Dort können Sie ein größeres BHKW hinstellen und die Siedlung oder das ganze Dorf äußerst günstig mit Strom und Wärme versorgen.“ Dieses Versorgungsprinzip der Nahwärme erfreut sich in Deutschland immer größerer Beliebtheit und wird von mehr und mehr Stadtwerken, aber auch in Privatinitiative angeboten.

„Bei Nah- und Fernwärme ist in erster Linie das Engagement von Städten und Gemeinden und ihrer Stadtwerke gefordert. Dabei kann Kraft-Wärme-Kopplung auch eine Möglichkeit für Neubaugebiete sein. Sie bietet aber vor allen Dingen auch für kommunale Sanierungsgebiete eine vielversprechende Option“, bestätigt dies Minister Pfister in seinem Vorwort zur jüngsten KWK-Initiative. Mit seiner Meinung steht er übrigens, wie eine Reihe weiterer Landesminister, ziemlich quer zur Bundesregierung. Die ist der KWK-Technologie nicht mehr so entschieden wohlgesonnen wie vor einigen Jahren.

Geschreiben für Brennstoffspiegel und Mineralölrundschau, Heft 3/2011. Kompletter Beitrag nur in der Printausgabe zu lesen.

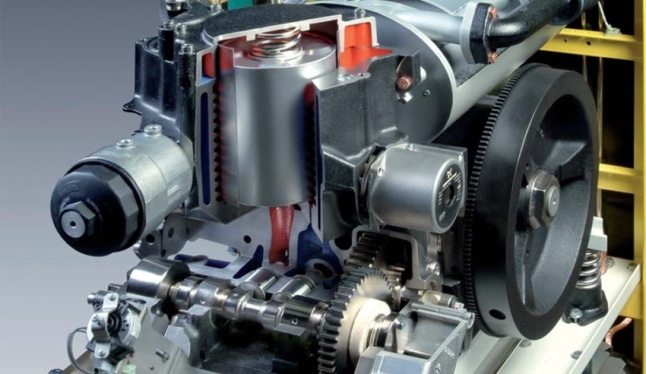

Titelbild:

SenerTec Dachs SEplus Systempaket und Dachs HKA auf der ISH 2011. Foto: SenerTec

0 Kommentare