Riesige Offshore-Windparks auf dem Meer sind keine Seltenheit. Die umweltfreundliche Variante der Energiegewinnung ist ein attraktives Zukunftsmodell für Gesellschaft und Wirtschaft.

Um das Energiepotential des Meeres optimal nutzen zu können, hat der Anlagenbauer HAB Wusterhusen eine neuartige Boje entwickelt, die aus der Kraft der Wellen Energie gewinnen und daraus Strom erzeugen soll.

Grüner Strom wird durch das steigende Umweltbewusstsein in der Gesellschaft immer wichtiger für Verbraucher. Dabei heißt „grün“ nicht gleich teuer. Subventionen im Bereich alternativer Energiegewinnungssysteme fördern den Ausbau umweltfreundlicher Anlagen zur Stromerzeugung. Besonders das Meer ist für die Stromgewinnung äußerst interessant.

Das enorme Energiepotential des Meeres wird über Offshore-Windparks optimal genutzt. Die technische Entwicklung bei diesen Anlagen ist längst nicht am Ende angekommen, ganz im Gegenteil. Innovative Neuentwicklungen zur grünen Energiegewinnung sind nicht nur in Bezug auf den Umweltschutz, sondern auch wirtschaftlich extrem interessant.

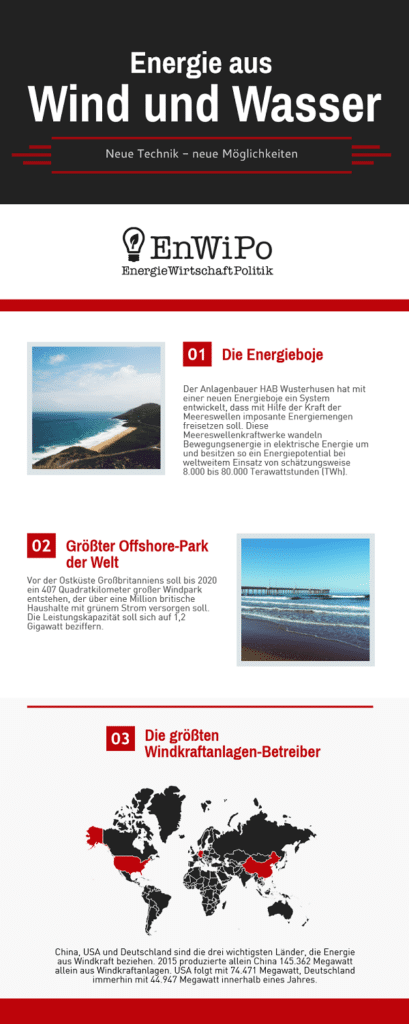

Der Anlagenbauer HAB Wusterhusen hat mit einer neuen Energieboje ein System entwickelt, das mit Hilfe der Kraft der Meereswellen imposante Energiemengen freisetzen soll. Dies klingt nach einem innovativen Modell mit erfolgreichen Zukunftsaussichten. Bis die neue Energieboje aber tatsächlich erstmals auf den praktischen Prüfstand gestellt wird, werden wohl noch ein paar Jahre vergehen. Technisch vollständig ausgereift ist das System nämlich noch nicht.

Doch umweltfreundlicher und zusätzlich günstiger Strom kann auch aus anderen ökologischen Quellen bezogen werden. Strom-Vergleichsportale im Internet ermöglichen eine informative Übersicht über Preis und Herkunft der Energie. Ein Stromvergleich kann sich finanziell überraschend positiv bemerkbar machen. Nach der großen „Stromlüge“ ist dieser Mehraufwand daher durchaus eine Überlegung wert.

Energie aus Wellenkraft bringt viele Vorteile mit

Das Potenzial der Energienutzung aus Wellenkraft sei aber trotz der bis dato noch nicht praxisreifen Technik riesig, bislang jedoch noch weitgehend ungenutzt, sagte Firmeninhaber Andreas Pörsch. Seit vergangenem Sommer wird auf dem Testgelände des Anlagenbauers HAB Wusterhusen in Vorpommern-Greifswald ein Prototyp der innovativen Erfindung ausgetestet.

Geplant ist der Einsatz und Härtetest in der Ostsee vor Nienhagen im kommenden Sommer. Die Verantwortlichen blicken der Einführung des neuen Systems äußerst positiv entgegen. Schließlich besitze die Meereswellenenergie gegenüber der Offshore-Windkraft verschiedene Vorteile, sagte Andreas Pörsch:

- Die verhältnismäßig geringen Bau- und Wartungskosten für Meereswellenkraftwerke

- Ein damit zusammenhängendes niedrigeres Kapitalrisiko

- Ein extrem geringer Flächenverbrauch

- Verankerungssysteme wie Sauganker, mit denen auf Rammarbeiten verzichtet werden kann, wodurch die Belastung für Meeressäuger extrem gering gehalten wird

- Geringe Lärmbelästigung unter Wasser

- Vielseitige Aufstellungsmöglichkeiten, mit denen beispielsweise auf Vogelflugrouten Rücksicht genommen werden kann

Ein enormes Energiepotenzial

In Kooperation mit dem Tauchgondel-Ingenieur Andreas Wulff und mit einer 400.000 Euro starken Unterstützung durch das Bundes- und Landeswirtschaftsministerium hat der Anlagenbauer die Energieboje CX2 entworfen, welche mittlerweile zum Patent angemeldet wurde.

Diese Meereswellenkraftwerke wandeln Bewegungsenergie in elektrische Energie um und besitzen so ein Energiepotential bei weltweitem Einsatz von schätzungsweise 8.000 bis 80.000 Terawattstunden (TWh).

Der Stellenwert dieses Betrages wird deutlich, wenn man sich den jährlichen weltweiten Stromverbrauch von ca. 20.000 TWh vor Augen hält.

Es gilt zu beachten, dass das Energiepotential stark vom jeweiligen Einsatzort der Boje abhängt. Vor der Küste Südafrikas kann die potentielle Leistung pro Meter Welle auf 50 Kilowatt geschätzt werden. Vor der Küste Schottlands liegt dieser Wert nur noch zwischen 25 bis 30 Kilowatt pro Meter Welle.

Wird der voraussichtlich erste Einsatzort der neuen Energieboje in der Ostsee betrachtet, wird schnell klar, dass aufgrund der niedrigeren Wellenhöhen die Werte deutlich niedriger ausfallen werden. Trotzdem ist das Energiepotential für umweltfreundlichen Strom, der sich aus Wellenenergie speist, außerordentlich hoch. Wind und Wasser gehen bekanntermaßen nicht so schnell aus.

Funktionsweise der Energiegewinnung

Um die Bewegungsenergie der Wellen effektiv in elektrische Energie umzuwandeln, soll ein relativ simples System herhalten. „Wir machen uns das Prinzip des Brummkreisels zunutze”, erklärte Andreas Pörsch das Wirkungsprinzip der rund fünf Meter breiten Energieboje mit dem Namen CX2.

Ähnlich wie beim Brummkreisel wird das Auf und Ab des Triebstockes genutzt, um die Wellenbewegung in eine rotierende Bewegung zu wandeln. Ein speziell entwickelter Sauganker befestigt die Anlage mit dem Meeresgrund.

Für die Entwicklung wurde in einem fünf Meter hohen und mit Wasser gefüllten Stahlzylinder seit Monaten ein gezahnter Triebstock durch einen Antriebsmechanismus hoch- und runterbewegt, um ein möglichst exaktes Wellenbild zu simulieren.

Im Inneren des Zylinders wird die Vertikalkraft der ständigen Wellenbewegung über Zahnräder in eine rotierende Bewegung umgewandelt, die wiederum in einem Generator zu elektrischer Energie modifiziert wird. Im Idealfall soll sich auf einer Fläche von 4.000 Quadratmetern mit mehreren Bojen eine Leistung von ca. 500 Kilowatt erzeugen lassen.

0 Kommentare