Die Energiewende im Haus und insbesondere die Hebung von Einsparpotenzialen wird nicht ohne Digitalisierung gelingen. Das Münchener IGT – Institut für Gebäudetechnologie gibt monatlich Tipps heraus, mit denen Mietern, Verwaltern und TGA-Verantwortlichen die Steuerung der Haustechnik leicht gemacht werden soll.

Im Februar zeigen die Wissenschaftler, wie man schnell das jährliche Einsparpotenzial durch Gebäudeautomation erhöht? Man nehme, so die Empfehlung, den Betrag der jährlichen Energiekosten und multipliziere diesen mit dem relativen Einsparpotenzial (d.h. dem Einsparpotenzial in Prozent).

Energiebedarf von Bürogebäuden

Wie hoch ist der Jahresenergiebedarf für Gebäude? In vielen Fällen ist dieser nicht bekannt und muss abgeschätzt werden. Für Bürogebäude kann dazu eine Studie des IWU (Institut Wohnen und Umwelt) verwendet werden, die den typischen Energiebedarf von Bürogebäuden erfasst hat. Das Ergebnis dieser Studie ist der Jahres-Primärenergiebedarf für unterschiedliche Bürogebäude. Der Primärenergiebedarf ist der Energiebedarf, der „der Natur entnommen wird“. D.h. nicht nur der im Gebäude verwendeten Energiemenge, sondern auch deren Herstellung und Förderung. Für einen Gebäudebetreiber ist hingegen der Endenergiebedarf wichtiger – das ist eine Abschätzung vom Energieverbrauch, wie er später am Zähler für Strom, Gas, Fernwärme etc. abgelesen wird und bezahlt werden muss.

Aus der erwähnten Studie des IWU wurden die Werte für zwei unterschiedliche Bürogebäude in Jahres-Endenergiebedarf wie folgt umgewandelt:

|

Jahres-Endenergiebedarf für Heizung |

Jahres-Endenergiebedarf für Lüftung und Kühlung |

Jahres-Endenergiebedarf für Beleuchtung und Hilfsstrom |

|

| Niedrigenergie-Bürogebäude |

37,4 kWh/m² |

9,4 kWh/m² |

22,9 kWh/m² |

| Standard-Bürogebäude |

69,2 kWh/m² |

10,4 kWh/m² |

43,8 kWh/m² |

Jährliches Einsparpotential in Prozent

Im vorletzten „Tipp des Monats“ (Dezember 2016) wurde beschrieben, wie man für zwei unterschiedliche Automationsgrade von Gebäuden das energetische Einsparpotenzial ermitteln kann. Also z.B. für einen Ist-Zustand und einen Soll-Zustand. Im Detail erhält man sowohl für den thermischen als auch für den elektrischen Bereich ein individuelles Einsparpotenzial als Prozentwert.

Jährliches Einsparpotential in Euro

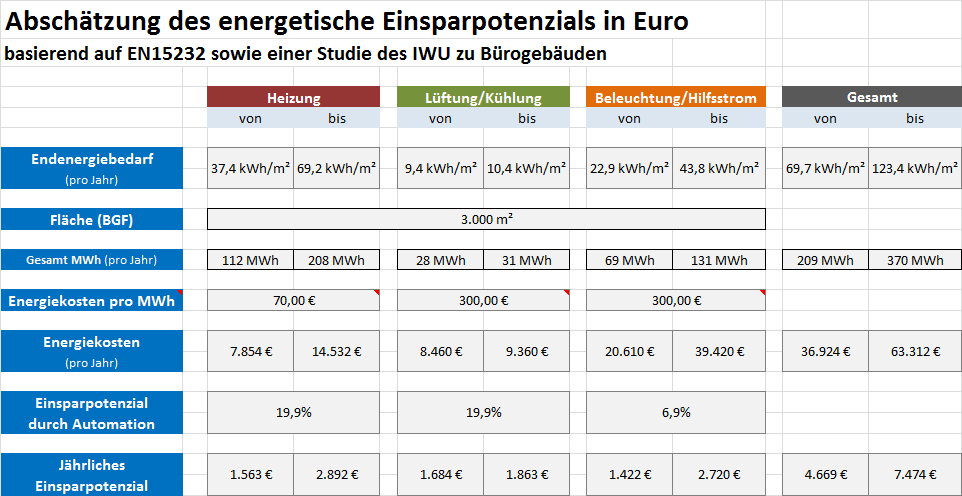

Mit den nun vorliegenden Werten für sowohl den Energiebedarf als die thermischen und elektrischen Einsparpotenziale durch Gebäudeautomation lässt sich das jährliche Einsparpotenzial in Euro bestimmen. Alle folgenden Beschreibungen beziehen sich auf die Tabelle, wie sie auf der nächsten Seite abgebildet ist.

Beispielhafte Berechnung des energetischen Einsparpotenzials. Quelle: IGT

In der Zeile „Endenergiebedarf“ werden die Werte für „Heizung“, „Lüftung/Kühlung“ und „Beleuchtung/Strom“ eingetragen. Um sich nicht auf jeweils einen Wert festzulegen, arbeitet die Tabelle mit Bereichen – d.h. Werten „von“ und „bis“. Wenn dort sinnvolle Werte eingetragen werden, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass die Werte des vorliegenden Gebäudes innerhalb dieser Bandbreite liegen.In der nächsten Zeile wird die Brutto-Fläche des Gebäudes eingetragen (oder zumindest des Anteils, der mit Gebäudeautomation ausgestattet wird). Damit errechnet sich in der Folgezeile automatisch der jährliche Endenergiebedarf. Sollte dieser bekannt sein, könnte man ihn in jene Zeile direkt eintragen.

In der nächsten Zeile werden die Energiekosten eingetragen. Damit ergibt sich in der Zeile „Energiekosten (pro Jahr)“ automatisch der Betrag für die Energiekosten pro Gewerk.

Im vorliegenden Beispiel wurden die konkreten Energiekosten für den Standort München verwendet, wobei die benötigte Wärme über einen Fernwärmeanschluss bereitgestellt wird und deshalb dessen Kosten eingesetzt wurden.

In der Zeile „Endenergiebedarf“ werden die Werte für „Heizung“, „Lüftung/Kühlung“ und „Beleuchtung/Strom“ eingetragen. Um sich nicht auf jeweils einen Wert festzulegen, arbeitet die Tabelle mit Bereichen – d.h. Werten „von“ und „bis“. Wenn dort sinnvolle Werte eingetragen werden, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass die Werte des vorliegenden Gebäudes innerhalb dieser Bandbreite liegen. In der nächsten Zeile wird die Brutto-Fläche des Gebäudes eingetragen (oder zumindest des Anteils, der mit Gebäudeautomation ausgestattet wird). Damit errechnet sich in der Folgezeile automatisch der jährliche Endenergiebedarf. Sollte dieser bekannt sein, könnte man ihn in jene Zeile direkt eintragen. In der nächsten Zeile werden die Energiekosten eingetragen.

Damit ergibt sich in der Zeile „Energiekosten (pro Jahr)“ automatisch der Betrag für die Energiekosten pro Gewerk. Im vorliegenden Beispiel wurden die konkreten Energiekosten für den Standort München verwendet, wobei die benötigte Wärme über einen Fernwärmeanschluss bereitgestellt wird und deshalb dessen Kosten eingesetzt wurden.

In der Folgezeile wird nun das energetische Einsparpotenzial durch Gebäudeautomation eingetragen, wie es zuvor bestimmt wurde. Damit ergibt sich in der untersten Zeile automatisch das energetische jährliche Einsparpotenzial in Euro durch Gebäudeautomation.

Die oben dargestellte Berechnungstabelle kann hier als Excel-Tabelle heruntergeladen werden.

Der Tipp des Monats des IGT kann hier abonniert werden.

Mit dem Smart home, ohne dass sich eine moderne TGA-Anlage kaum sinnvoll steuern lässt, befasst sich auch Energieblogger-Kollege Björn Katz hier auf seinem Blog Stromauskunft.

0 Kommentare