Das Münchener IGT – Institut für Gebäudetechnologie gibt monatlich Tipps heraus, mit denen Mietern, Verwaltern und TGA-Verantwortlichen die Steuerung der Haustechnik leicht gemacht werden soll. Im März nun erstellten die Wissenschaftler eine Checkliste für Building Management Systems (BMS).

Die Zuständigkeiten innerhalb der Ebenen der Gebäudeautomation verlagern sich. Schlagworte wie „Smart Building“ oder „Cognitive Building“ verdeutlichen, dass es bei der Automation in modernen Gebäuden um weit mehr geht, als die reine Regelung der Raumtemperatur, das präsenzbasierte Schalten von Licht oder den energieoptimierten Betrieb der Anlagentechnik.

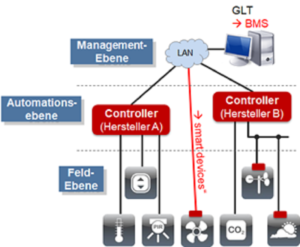

Die dazu erforderliche zusätzliche „Intelligenz“ wird über leistungsfähige Software bereitgestellt, die auf Computern in der sogenannten „Managementebene“ läuft. Damit wandelt sich die klassische GLT (Gebäude-Leittechnik) zum BMS (Building Management System).

In Bezug auf BMS-Software wird von den Herstellern oft viel versprochen – aber bei genauerem Hinsehen ergeben sich sehr schnell Unterschiede. Mit der in diesem „Tipp des Monats“ vorgestellten Checkliste können Sie die wesentlichen Kriterien erfassen und die Anbieter systematisch vergleichen.

Wandel der GLT (Gebäude-Leittechnik) zum BMS (Building Management System)

Gemäß der CEN TC 247 wird die Welt der Gebäudeautomation in drei Ebenen unterteilt. Die wesentlichen Merkmale dieser Ebenen sind die folgenden:

Management-Ebene

Überwachung der Gesamtanlage

Optimierung oder Steuerung von Betriebsabläufen

Visualisierung (Zustände, Ergebn isse,Statistiken, Auswertungen, etc.)

Automationsebene

Steuergeräte wie z.B. Controller oder DDC inkl. einfacher lokaler Bedienung

Signalverarbeitung inklusive Verknüpfungs- und Ablaufsteuerungen

Feldebene

Sensoren und Aktoren, die wiederum direkt oder kommunikativ (z.B. über Funk- oder Bussysteme) an die Automationsebene angebunden sind

Die Controller bzw. DDC der Automationsebene sind für die wesentlichen Steuerungs- und Regelungsaufgaben zuständig. Das Einschalten einer Leuchte aufgrund eines Präsenzsignals oder Tastendrucks kann ein Controller bzw. eine DDC schneller und zuverlässiger ausführen, als wenn jede Aktion in der Managementebene koordiniert wird.

Übergreifende Funktionen sowie Monitoring und Visualisierung erfordern mehr „Intelligenz“. Verlaufskurven für eine HCL-Beleuchtung (d.h. Regelung von sowohl Intensität als auch Lichtfarbe der künstlichen Beleuchtung) unter Berücksichtigung von Zeit, Präsenz und Tageslicht lassen sich mit Software in der Managementebene intuitiver programmieren bzw. bedienen und ändern als über Software für die Automationsebene.

Das gilt insbesondere dann, wenn in einem Projekt Controller unterschiedlicher Hersteller zum Einsatz kommen, die die entsprechenden Funktionen unterschiedlich – wenn überhaupt – unterstützen. Noch extremer wird es, wenn man Nutzern die Möglichkeiten einräumen möchte,

einiges über das Smartphone zu steuern – und dieser Trend setzt sich auch zunehmend in Bürogebäuden durch. Oder die Automationsebene mit anderen IT-Systemen koppelt (z.B. Raumbuchungssystem).

Dies erfordert eine Software, die weit mehr kann als eine klassische GLT. Ein GLT-System ist ein System, welches eher für das technische Betriebspersonal gedacht ist. Dabei ist es in vielen Fällen auf den Hersteller der konkreten Controller bzw. DDC zugeschnitten. Wie oben beschrieben, gehen die Anforderungen an die Automationsebene deutlich weiter und deshalb wird hier der Begriff „Building Management System (BMS)“ verwendet.

Checkliste

Wie erwähnt, rühmen sich bereits einige Hersteller von Software, diesen zunehmenden Anforderungen gerecht zu werden. Aber die Unterschiede in der echten Funktionalität sind enorm. Die hier herunterladbare Checkliste enthält die elementaren Fragen, die man zum Erfassen der echten Leistungsfähigkeit und bei Bedarf zum Vergleich zwischen unterschiedlichen Herstellern stellen sollte.

Der Tipp des Monats des IGT kann hier abonniert werden.

Mit dem Smart Home, ohne dass sich eine moderne TGA-Anlage kaum sinnvoll steuern lässt, befasst sich auch Energieblogger-Kollege Björn Katz hier auf seinem Blog Stromauskunft.

0 Kommentare