Im Neubau verlangt die EnEV die Errichtung von Niedrigenergiehäusern. Den erforderlichen Wärmebedarf mit einem herkömmlichen Heizgerät zu erzeugen, ist nicht immer sinnvoll.

Effizientere Lösungen sind gefragt, die kaum mehr fossile Energien verbrauchen und den Bedarf nach Möglichkeit aus den im Gebäude vorhandenen Potenzialen decken. Eine dieser Möglichkeiten ist die Nutzung einer Abluftwärmepumpe mit Wohnraumlüftung.

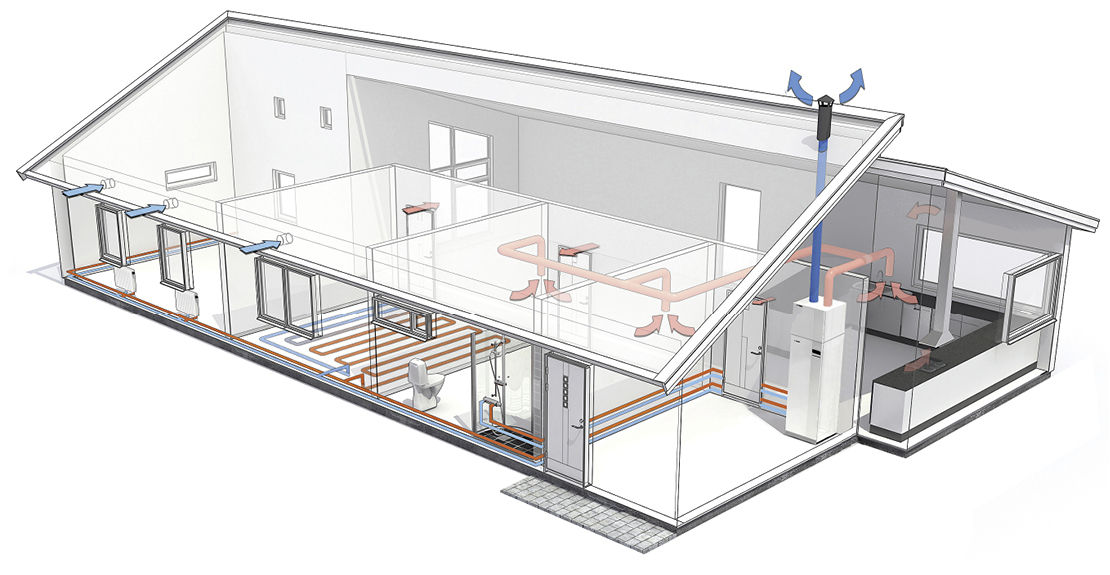

Eine Abluftwärmepumpe entzieht die in der Raumluft enthaltene Wärme, statt diese via Lüftungsanlage ins Freie zu blasen. Die so gewonnene Wärme kann sowohl der Brauchwassererwärmung als auch der Heizung dienen. Abluftwärmepumpen mit einem wasserbasierenden Wärmeverteilnetz können so die gesamte Wärmeversorgung eines Wohnhauses übernehmen. …

Wohnungslüftungsanlagen werden in Deutschland aktuell so gut wie nie als Luftheizungen eingesetzt. Sie werden nur genutzt, um den größten Teil der in der Abluft vorhandenen Wärmeenergie, etwa über einen Kreuzgegenstromwärmeaustauscher, auf die frische Zuluft zu übertragen. Um ein normales Haus nach aktuellem Standard ausschließlich zu heizen, reicht das jedoch nicht aus. Man verringert lediglich den Wärmeverlust.

„Grundsätzlich ist es in Zukunft sicher denkbar, dass ausschließlich über Luftheizungen, also über die Lüftungsanlage, geheizt wird“, so Norbert Markus, Produktmanager Lüftung bei Stiebel Eltron. „Das ist aber nur wirtschaftlich, wenn der notwendige Mindestluftwechsel, der aus hygienischen und bauphysikalischen Gründen ohnehin sichergestellt sein muss, siehe DIN 1946, Teil 6 und EnEV, ausreicht, um damit auch ausreichend Wärme in die Räume einbringen zu können. Das ist im Moment aber noch nicht gegeben.“

Eine Luftheizungsanlage, die ein Vielfaches der Luftmenge des eigentlich notwendigen Mindestluftwechsels umwälzen muss, um die Wohneinheit zu beheizen, verbraucht aber viel Energie, da Luft ein sehr schlechter Wärmeleiter ist und der Transport großer Mengen Luft ebenfalls einen relativ hohen Energieeinsatz erfordert. Das, sagt Markus, sei nicht effizient und wirtschaftlich.

Sinnvoller sind der Einsatz von Abluftwärmepumpen oder Kombinationen aus Lüftungsanlage und klassischer Luft/Wasser-Wärmepumpe. Diese Systeme sind gerade im Einfamilienhaus-Neubau beliebt. Generell kommen drei Varianten infrage.

Abluftwärmepumpen mit zentraler Abluft und dezentraler Zuluft

Bei dieser Lösung wird der systembedingte leichte Unterdruck in der Wohnung genutzt. Er sorgt dafür, dass frische Luft über Außenwandventile in den Zuluftbereichen nachströmt. Die raumwarme Abluft wird aus den sensiblen Bereichen wie Küche, Bad oder Gäste-WC über Lüftungsrohre zur Wärmepumpe geleitet. Bevor sie über eine Dachhaube oder Lüftungswandgitter nach außen abgeführt wird, wird ihr ein Großteil der enthaltenen Wärmeenergie entzogen. Die Abluft dient damit als Wärmequelle für die integrierte Wärmepumpe, um Warmwasser für Heizung und Brauchwasser zu erzeugen. In der Regel sind diese Systeme als Kompaktsystem mit integriertem Brauchwasserspeicher ausgeführt.

Abluftwärmepumpen mit zentraler Abluft und zentraler Zuluft

Diese Wärmepumpen arbeiten nach dem gleichen Prinzip wie das System zuvor, jedoch wird die Zuluft über die Wärmepumpe vorgewärmt und über Lüftungsrohre in die Zuluftbereiche wie Schlaf‑, Kinder- oder Wohnzimmer geführt.

Luft/Wasser-Wärmepumpe mit Kreuzstromwärmeaustauscher

Hier wird die Abluft, nachdem sie den Großteil ihrer Energie über einen Kreuzgegenstromwärmeaustauscher an die Zuluft abgegeben hat, nach außen abgeleitet und entsorgt. Sie strömt je nach Wärmebedarf noch über die Oberfläche des Luft/Wasser-Wärmepumpenverdampfers. Dort gibt sie die weitere Restwärme an den Kältekreislauf der Wärmepumpe ab. Wird für die Beheizung oder die Trinkwarmwasserbereitung noch zusätzliche Energie benötigt, wird diese aus der der Wärmepumpe zusätzlich zugeführten Außenluft gewonnen. …

Geschrieben für SBZ. Der vollständige Beitrag ist hier zu lesen. Zum kostenfreien Probeabo geht es hier.

Über die Bedeutung der Wärmepumpe für die Energiewende schreiben die Energieblogger-Kollegen von Energiezukunft hier.

0 Kommentare