Das Münchener IGT – Institut für Gebäudetechnologie gibt monatlich Tipps heraus, mit denen Mietern, Verwaltern und TGA-Verantwortlichen die Steuerung der Haustechnik leicht gemacht werden soll. Im Janaur nun geht es um IT-Strukturen für Ladestationen.

Bei der Haushaltssteckdose ist alles ganz einfach. Den Stecker von Staubsauger, Handynetzteil oder Fön muss man einfach nur in die Steckdose einstecken und schon kann sich das entsprechende Haushaltsgerät den benötigten Strom „ziehen“.

Im Bereich von E‑Mobility Ladestationen, d.h. Ladesäulen oder Wallboxen, ist das anders. In vielen Fällen sollte eine Ladesäule „kommunikativ“ eingebunden sein – um sich z.B. eine maximal verfügbare Stromstärke mit anderen Ladestationen zu teilen.

In Summe muss ergänzend zu einer LAN-Schnittstelle auch ein gemeinsames „höherwertiges“ Protokoll wie OCPP auf allen Seiten unterstützt werden und die E‑Mobility Ladestation muss grundlegende IT-Anforderungen erfüllen.

Kommunikative Einbindung als Grundlage. …

Anforderungen zu „Kommunikation“ aufgrund der VDI 2166

Der Verein Deutscher Ingenieure hat mit der Norm VDI 2166 „Planung elektrischer Anlagen in Gebäuden – Hinweise für die Elektromobilität“ eine Planungshilfe für den im Titel beschriebenen Anwendungsbereich herausgegeben. Zielgruppe sind Planer, Architekten und Bauherren. Aber auch (Elektro-)Fachbetriebe werden ebenso angesprochen, da diese die E‑Mobility Infrastruktur meist nicht nur in Betrieb setzen, sondern vorher ebenso mit Planungsfragen beschäftigt sind. Anwendungsbereich der Richtlinie sind Gebäude mit Ladeplätzen für die Elektromobilität und die Ausstattung und Gestaltung der Ladeplätze selbst. …

Die VDI 2166 ist keine gesetzlich verbindliche Norm – zunehmend aber eine akzeptierte und sich durchsetzende Planungsgrundlage.

Anforderungen zu „Kommunikation“ aufgrund von KfW Förderprogrammen

Der Ausbau von Elektromobilität wird auch über die KfW Förderbank unterstützt. Aktuell existiert das Förderprogramm 440 mit Fokus auf privat zugängliche Ladestationen in/von Wohngebäuden. Dabei werden die Gesamtinvestitionen mit bis zu Euro 900,– je Ladepunkt bezuschusst.

Neben weiteren Anforderungen ist erforderlich, dass die Ladestation über eine „sichere digitale, bidirektionale Kommunikationsschnittstelle verfügt und über gängige, standardisierte Kommunikationsprotokolle angesteuert werden kann, um mit anderen Komponenten innerhalb des Energiesystems kommunizieren zu können“.

„Kommunikative Einbindung“ – was ist das genau?

„Kommunikativ“ einbinden bedeutet dabei, dass die Ladestation zunächst eine Ethernet-basierte LAN- oder WLAN-Verbindung zur Einbindung in ein lokales Netzwerk (LAN – Local Area Network) nutzt. Alternativ ist auch eine einfache serielle Schnittstelle denkbar (z.B. RS485). Dies alles gewährleistet aber zunächst nur, dass Datenpakete übertragen werden können. Was der Inhalt dieser Pakete ist und wie dieser zu interpretieren ist, ist nicht Aufgabe von Ethernet oder RS485.

Diese inhaltlichen Informationen werden über sogenannte „höherwertige“ Protokolle codiert. Im Falle von E‑Mobility hat sich OCPP (Open Charge Point Protocol) als akzeptiertes Protokoll durchgesetzt. Es ist kein offiziell genormtes Protokoll, aber ein De-facto Standard vom niederländischen E‑laad-Konsortium zur lizenzfreien Nutzung. Alternativ ist auch Modbus TCP zu finden – erfordert aber üblicherweise mehr individuellen Anpassungsaufwand bei der Inbetriebsetzung.

Ausbauszenarien und deren Anforderungen an Kommunikation

Im Folgenden werden mögliche Ausbauszenarien vorgestellt – inklusive sich ergebender Anforderungen an die Kommunikation.

Netzgekoppelt (einzelne Ladestation)

Sofern in einem Gebäude die Energie ausschließlich von einem Energieversorger bezogen und nur eine einzige Ladestation in Betrieb genommen werden soll, reicht es meist aus, die maximale Ladestromstärke direkt in der Ladestation einzustellen. Eine weitergehende Kommunikation mit anderen Steuerungen im Gebäude ist nicht erforderlich.

Netzgekoppelt mit PV-Unterstützung

Sofern im Gebäude eine Kopplung mit einer PV-Anlage stattfinden soll – um z.B. Ladeleistungen für das Elektrofahrzeug an der Überschussleistung der PV-Anlage auszurichten – müssen Ladestation und PV-Management gekoppelt werden. Dies erfolgt sinnvollerweise über eine Ethernet-Verbindung (LAN oder WLAN) zur grundlegenden Datenübertragung und OCPP als „höherwertiges“ Protokoll.

Netzgekoppelt (mehrere Ladestationen)

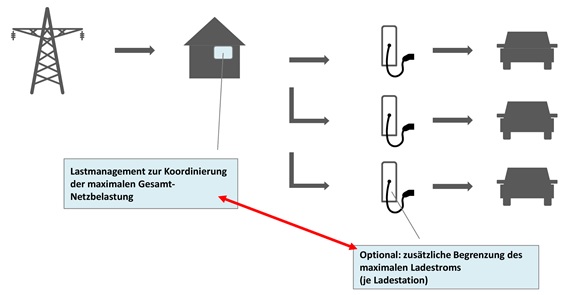

Falls in einem Gebäude mehrere Ladestationen eingesetzt werden, ist die Einführung von Last-Management sinnvoll. So kann die Gesamtbelastung des Energieversorgers begrenzt werden (um in vertraglich vereinbarten Leistungsgrenzen zu bleiben und das Auslösen von Schutzeinrichtungen zu vermeiden). Das Lastmanagement kann eine separate Steuerung im Gebäude sein, die über eine Ethernet- oder RS485-Verbindung mit den Ladestationen kommuniziert. Das „höherwertige“ Protokoll ist oft herstellerspezifisch, wenn Ladestationen und Lastmanagement-Steuerung von einem Hersteller bezogen werden. Bei einem Mix von Herstellern in Bezug auf die Ladestationen müsste auf OCPP als einheitliches Protokoll gewechselt werden. Wer sich diesen Mix als Möglichkeit erhalten möchte, sollte von Beginn an auf OCPP setzen.

Die Lastmanagement-Steuerung muss dabei nicht unbedingt eine eigene Steuerung im Gebäude sein. Manche Hersteller bieten Ladestationen an, die im Verbund untereinander eine Lastmanagement-Funktion ausüben. Dies ist eine interessante Variante – dabei ist man hier wieder an einen Hersteller für alle Ladestationen gebunden.

Netzgekoppelt mit PV-Unterstützung

Die letzte Variante zeigt mehrere Ladestationen und die Einbindung einer PV-Anlage. Zunächst muss wie zuvor ein Lastmanagement zwischen einer entsprechenden Steuerung und den Ladestationen gewährleistet werden. Die Verbindung von dieser Steuerung zu den Ladestationen ist wie zuvor Ethernet oder RS485; die „höherwertige“ Protokollkommunikation erfolgt proprietär oder über OCPP. #

Zusätzlich muss noch das PV- Management eingebunden werden. Die Kopplung zwischen diesem und dem Lastmanagement erfolgt sinnvollerweise über Ethernet sowie OCPP. Leider unterstützen viele PV-Management-Systeme nicht das OCPP-Protokoll – somit wird hier auch auf beiden Seiten oft Modbus gewählt. Ganz alternativ können PV-Management und Lastmanagement über ein proprietäres Protokoll kommunizieren – das ist üblicherweise aber die schlechteste Variante, da man in diesem Fall an genau diese beiden Hersteller gebunden ist.

Ergänzende IT-Anforderungen an die Ladestation

Ergänzend zu den kommunikativen Anforderungen sollen Ladestationen auch wesentliche IT-Aspekte gewährleisten. Diese Fragen sind u.a.

- Ist sowohl ein Backup als auch ein Restore der Konfiguration möglich?

- Ist ein „Factory-Reset“ (Zurücksetzen auf Werkszustand) möglich?

- Bei Ethernet und WLAN: Können diese gleichzeitig genutzt werden (z.B. Ethernet zur Einbindung in ein LAN und WLAN als zusätzlicher Access Point)?

- Können feste IP-Adressen eingestellt werden (im Gegensatz zur ausschließlichen dynamischen Vergabe über DHCP)?

- Können Zugangskennwörter und PIN‘s beliebig geändert werden?

- Können lokale Benutzer mit jeweils eigenen Nutzungsprofilen (Ladezeiten, Ladeleistung etc.) angelegt werden?

Diese Anforderungen klingen sehr überschaubar und sind bei IT-Komponenten wie Router, NAS-Server, Smarthome-Server oder IP-Kameras bereits eine Selbstverständlichkeit. Bei Ladestationen sind diese Anforderungen oft noch nicht erfüllt – hier sind die Hersteller in der Pflicht, die IT-Aspekte funktionaler und zeitgemäßer zu gestalten.

Fazit

Ladestationen für die E‑Mobility sind nicht nur über Strom‑, sondern auch über Datenleitungen anzubinden. Dabei muss in das grundlegende Übertragungsprotokoll (z.B. Ethernet oder RS485) und das „höherwertige“ Kommunikationsprotokoll (z.B. OCPP) unterschieden werden.

Ergänzend sollten in Bezug auf die IT-Einrichtung einige wenige Aspekte gewährleistet werden, wie sie bei anderen IT-Komponenten bereits selbstverständlich sind.

0 Kommentare