Ein kaltes Wärmenetz scheint erst mal ein Widerspruch in sich. Bei der Fernwärme soll das Netz die Wärme für die Wohnungen direkt liefern. Ein kaltes Netz kann das tatsächlich nicht. Es braucht dafür eine weitere Technologie – die der Wärmepumpe.

Beide Komponenten ergeben eine äußerst effiziente Heizform für dichte, aber auch weniger dichte Wohnbebauungen. Erste Investoren zeigen, wie es geht. Das spart nicht nur Nebenkosten für die eigenen Kunden, sondern macht unabhängiger von großen Energieversorgern – auch ein Modell für die Wohnungswirtschaft.

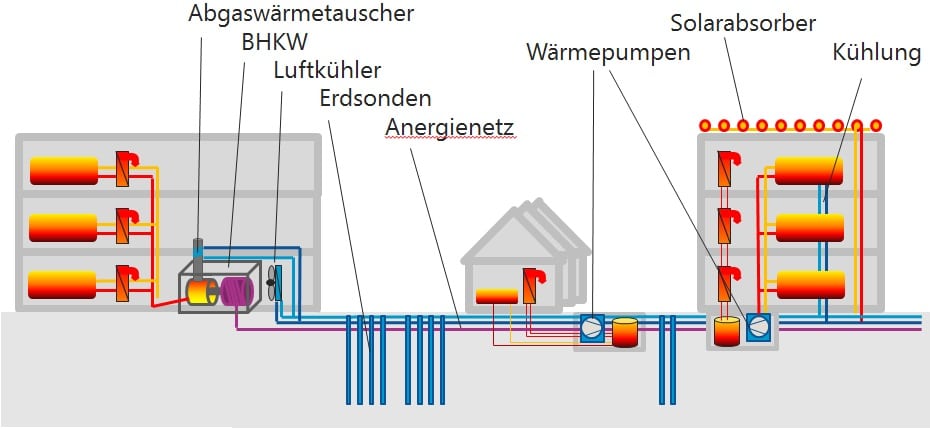

Zuerst: Wie funktioniert so eine Heizung aus dem kalten Wärmenetz? Während bei einer konventionellen Heizung Heißwasser, Gas oder Öl zum Gebäude transportiert werden muss, befördert das Kalte Wärmenetz Umweltenergie zur Heizanlage. Die einzelnen Häuser sind daran mit eigener, meist im Keller installierter Wärmepumpe angeschlossen, welche die 10-Grad-Umweltwärme auf die gewünschten 30 Grad für die Fußbodenheizung oder 60 Grad für das Trinkwarmwasser anhebt.

Die Umweltenergie kommt aus geothermische Systeme, etwa Erdsonden oder Grundwasserbrunnen, die auch als großer Saisonalspeicher dienen, überschüssige Wärme im Sommer aufnehmen und im Winter zur Verfügung stellen. So können Gebäude preiswert gekühlt oder gewerbliche Abwärme abgeführt werden. Die Einbindung von Solaranlagen ist eine weitere Option, das kalte Nahwärmenetz mit Umweltenergie zu speisen.

Die große Einsparung gegenüber klassischen Fernwärmenetzen liegt in der niedrigen Netztemperatur. Kalte Wärmenetze arbeiten zum Teil mit nur zehn Grad. Hier ist nicht mal eine Isolierung der Leitungen nötig, was wiederum die Investitionskosten mindert. Selbst bei 30 Grad, wie in einigen Netze vorzufinden, treten kaum Wärmeverluste auf, während klassische Fernwärmenetze im Sommer bis zu 50 Prozent Verteilverluste aufweisen.

Zur Verringerung der Betriebs- und Investitionskosten kann die Kombination mit Spitzenlastkessel oder einem Blockheizkraftwerk beitragen. Letzteres kann durch seine Motorabwärme effizient die hohen Temperaturen für das Trinkwarmwasser bereit stellen und zugleich den Strom der Wärmepumpe erzeugen. So werden aus 1 kWh Gas mehr als 2 kWh Wärme

In Berlin Realität für 22 Neubau-Häuser

Genau diese Variante wurde jetzt im Mai in Berlin Realität. Der Berliner Wärme- und Kältespezialist Geo-En bindet dort 22 Neubau-Häuser, in der Regel Viergeschosser, mit insgesamt 21.000 Quadratmetern Wohnfläche in ein solches Projekt ein, die so beheizt und gekühlt werden. Kern der Anlage ist ein 1200 Meter langes kaltes Wärmenetz mit zehn Grad. Aufwändige Rohrisolierungen seien deshalb, so Geo-En-Mitgründer und Gesellschafter Michael Viernickel, überflüssig.

Für Wärme sorgen 48 Erdwärmesonden von knapp 100 Metern Länge, ein Blockheizkraftwerk mit 70 kW elektrischer und 104 kW thermischer Leistung, das die Wärmepumpen mit Strom beliefert, sowie zwei Gaskessel für die Spitzenlast und als Backuplösung, da die BHKWs hin und wieder gewartet werden müssen. Unter der Straße sind unterirdische Heizzentrale mit den Wärmepumpen und Speichern installiert, die für die nötigen Temperaturen der angeschlossenen Häuser sorgen. Ein eigenes Stromnetz verbindet die Wärmepumpen mit den Wärmepumpen, so dass keine Netzentgelte fällig werden. Ein Datennetz ermöglicht die Regelung und das Monitoring aller beteiligten Komponenten. Der erreichbare Wärmepreis liegt ohne Abschreibung und kapitalgebundene Kosten bei etwa 60 Prozent der Brennstoffkosten für Erdgas, also bei 4 Eurocent je kWh brutto.

Geschrieben für Die Wohnungswirtschaft. Der vollständige Beitrag erschien in der Nummer 06/2016. Er ist auch hier online auf Seite 38 bis 41 zu lesen. Zum Abonnement der Zeitschrift Die Wohnungswirtschaft geht es hier.

Ein Beitrag, wie die Zukunft der Wärmenetze aussehen könnte, haben meine Energieblogger-Kollegen von Ecoquent Positions hier verfasst.

0 Kommentare