Die Anzahl an Elektrofahrzeugen nimmt immer weiter zu. Übliche Wallboxen unterstützen eine Ladung mit 11 kW Leistung und diese Leistung muss vom Hausanschluss bereitgestellt werden.

Was aber, wenn mehrere Ladestationen installiert werden? Welche Gesamtleistung ist als Bedarf zu erwarten oder zu gewährleisten?

Leistungsbedarf als Abwägung

Die Eingangsfrage nach dem benötigten Leistungsbedarf lässt sich nicht pauschal beantworten. Zu unterschiedlich sind die Liegenschaften, die Nutzer und deren Fahrzeuge. Aber es lässt sich zumindest eine Ober- und eine Untergrenze festlegen. Damit ist die Frage zunächst zumindest eingegrenzt. Innerhalb der Grenzen lässt sich die Antwort dann im Hinblick auf das Last-Management weiter konkretisieren.

Ermittlung der Obergrenze

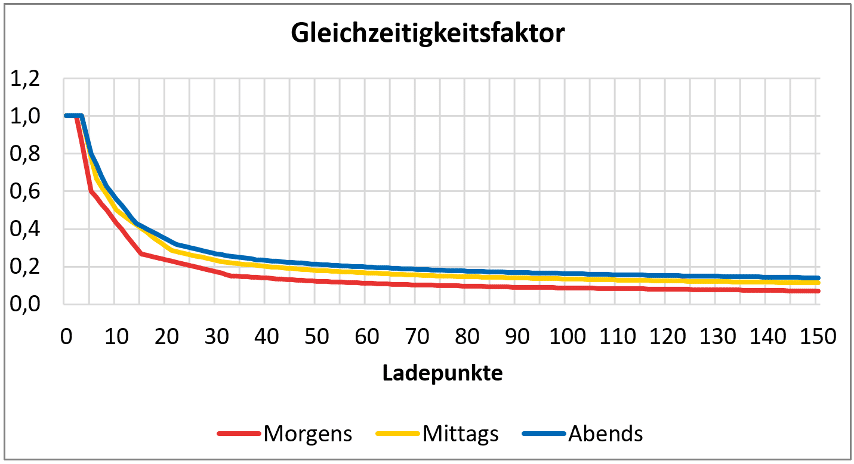

Die Arbeitsgruppe FNN (Forum Netztechnik/Netzbetrieb) des VDE (Verband der Elektrotechnik) hat ermittelt, wie sich die Gleichzeitigkeitsfaktoren in Abhängigkeit der Anzahl der Ladestationen entwickeln.

Wenn nur wenige Ladestationen zur Verfügung stehen, wird es vorkommen, dass an allen geladen wird. Dies entspricht einem Gleichzeitigkeitsfaktor von 1,0. Je mehr Ladestationen installiert werden, desto unwahrscheinlicher ist es, dass alle Ladestationen belastet werden. Damit sinkt der Gleichzeitigkeitsfaktor.

Diese Entwicklung zeigt Abbildung 1. Dabei entstammt diese Abbildung einem parallel zur Untersuchung entwickelten Excel-Tool, bei dem vorher ein Regions- und Siedlungstyp ausgewählt werden kann. Bei der Region wird in großstädtisch, vorstädtisch und dörflich unterschieden; bei Siedlungstyp in Wohngebiet, Gewerbegebiet und Mischgebiet. Ergänzend muss angegeben werden, welche Leistung die Ladestationen anbieten. Die gezeigte Abbildung gilt für ein vorstädtisches Wohngebiet mit 11 kW Ladestationen. Interessanterweise wird auch der zu erwartende Gleichzeitigkeitsfaktor zu unterschiedlichen Tagesszeiten ausgegeben.

Mit Hilfe des Gleichzeitigkeitsfaktors kann der zu erwartende Leistungsbedarf ermittelt werden. Gemäß der gezeigten Abbildung liegt der Gleichzeitigkeitsfaktor bei z.B. 100 Ladestationen bei maximal 0,2. Somit wäre bei 100 Ladestationen ein Leistungsbedarf von 100 x 11,0 kW x 0,2 = 220 kW zu erwarten.

Wichtig zur Interpretation des Ergebnisses ist das Verständnis, dass dieses der zu erwartende Bedarf OHNE Lastmanagement wäre. Aus Sicherheitsgründen muss man ein Lastmanagement installieren, um punktuelle Überlastungen zu vermeiden. Aber wenn man die durch das Tool des VDE FNN ermittelte Leistung tatsächlich bereitstellt, müsste das Lastmanagement zu fast allen Zeiten ‚arbeitslos‘ sein. D.h. jedes Fahrzeug erhält die vollen 11,0 kW Ladeleistung, wann immer man es auch laden will.

Dies ist nicht sinnvoll, denn nicht jedes Fahrzeug muss unmittelbar geladen werden. Insbesondere über Nacht ist es vertretbar, dass Fahrzeuge mit geringerer Leistung oder versetzt geladen werden, solange die Ladung bis zum nächsten Morgen abgeschlossen ist. Somit ist die über das Tool des VDE FNN ermittelte Leistung als Obergrenze anzusehen – und klärt zumindest, welche weitere Erhöhung unsinnig wäre.

Die Untersuchung des VDE FNN sowie das Excel-Tool sind gegen einen überschaubaren Betrag über den folgenden Link verfügbar: https://www.vde.com/de/fnn/aktuelles/fnn-studie-gleichzeitigkeitsfaktoren

Ermittlung der Untergrenze

Sobald man vom Gleichzeitigkeitsfaktor von 1,0 abweicht, muss ein Lastmanagement installiert werden. Wenn ein solches verfügbar ist, kann es aber auch dafür sorgen, dass die Fahrzeuge mit geringerer Leistung oder versetzt geladen werden. Dabei gibt es sogar unterschiedliche Lastmanagement-Strategien, damit jeder Nutzer zu seiner benötigten Energiemenge kommt. Beispiele dafür werden im nächsten Abschnitt behandelt – an dieser Stelle soll zunächst die Untergrenze ermittelt werden, die für die Versorgung von Ladestationen angesetzt werden sollte.

Wichtig ist, dass die Zahlen variiert werden können – insbesondere auf zu erwartende Fahrleistung oder dem Energieverbrauch der Fahrzeuge. Mit den genutzten Werten ergibt sich ein Bedarf von 1,0 kW pro Fahrzeug. Bei den zuvor angenommen 100 E‑Fahrzeugen wären das somit 100 kW.

Dies ist mehr als eine Halbierung in Bezug auf die zuvor ermittelte Obergrenze von 220 kW!

Wichtig zur Interpretation von diesem Ergebnis ist das Verständnis, dass das der im Mittel zu erwartende Bedarf ist. D.h. es wird auch punktuell einen höheren Bedarf geben, der dann über das Lastmanagement verteilt bedient wird. Aber es wird womöglich auch zu Situationen kommen, in der nicht alle Fahrzeuge bis zum nächsten Morgen vollständig geladen werden. Diese Untergrenze sollte man somit nur einplanen, wenn man ein gutes Lastmanagement hat, wie das im nächsten Abschnitt beschrieben wird.

Auch sollte diese Untergrenze nicht zu früh angewendet werden. Die Mindestleistung einer Liegenschaft sollte auf jeden Fall 11 kW betragen – die Berücksichtigung der Untergrenze gilt somit erst ab der 12. Ladestation!

Anforderungen an das Lastmanagement

In Bezug auf das Lastmanagement sind unterschiedliche Verteilungsstrategien möglich:

- Wird jeder Ladevorgang gleichbehandelt oder gibt es Nutzer-Prioritäten (womöglich aufgrund von unterschiedlichen Kostenbeteiligungen oder einer begrenzten monatlichen Anzahl an „Prio-Ladungen“ pro Nutzer)?

- Sollen Unterscheidungen in Bezug auf maximale Ladeleistung oder Zeitbereiche berücksichtigt werden?

- Sobald der Ladevorgang für ein Fahrzeug gestartet wurde: Soll dieser dann jeweils bis zum Ende durchgeführt werden oder nach einer gewissen Energiemenge pausieren, um zwischendurch andere Fahrzeuge ebenso teilweise zu laden?

- Im Falle eines gemeinsamen Netzanschlusses: Soll ein statisches oder ein dynamisches Lastmanagement durchgeführt werden (d.h. Nutzung von nicht benötigter Energie außerhalb der Elektromobilität)?

Fazit für den Leistungsbedarf

Je leistungsfähiger das Lastmanagement, desto mehr kann man sich an der Untergrenze orientieren. Sollte das Lastmanagement lediglich eine Überlastungs-Vermeidung des Netzes sicherstellen, gilt eher die Obergrenze.

Pauschal ist ein gutes Lastmanagement die bessere Lösung, denn eine unnötig hohe Leistungsbereitstellung (durch z.B. Ertüchtigung des Hausanschlusses) ist teurer als ein gutes Lastmanagement. Ergänzend sollte aber betrachtet werden, dass die Leistung für eine Liegenschaft nicht auf einen beliebigen Wert ausgelegt werden kann. Üblicherweise stehen unterschiedliche Leistungswerte zur Verfügung. Die exakte Festlegung auf die Leistung für die Ladeinfrastruktur für die E‑Mobilität ist somit für jede Liegenschaft individuell zu klären.

Mehr dazu hier: https://www.igt-institut.de/tipp-des-monats-03–2023/#more-6276

0 Kommentare