Aus Mist Gold machen ist ein langgehegter Traum. Wenn es nicht Gold ist, sondern, sagen wir, ein Kraftstoff wie Diesel, ist das chemisch-physikalisch möglich und nennt sich Biomass to Liquid (BtL).

Versuche, dies auch wirtschaftlich zu stemmen, gab es schon viele. Der bekannteste war der des Unternehmens Choren im sächsischen Freiberg. Hier sollten insbesondere Holz und Stroh zu Sun-Diesel verarbeitet werden. Eine Versuchsanlage funktionierte problemlos. Shell und Daimler steigen mit ein, sogar Volkswagen war kurzzeitig mit von der Partie. Doch die industrielle Großproduktion, immerhin von Bundeskanzlerin Angela Merkel persönlich eingeweiht, scheiterte. Choren ging pleite – unter anderem mit dem Verlust von gut 35 Millionen Euro allein an Fördergeldern.

Nun macht sich erneut ein Unternehmen auf, um Diesel künstlich herzustellen. Die TPT Technology GmbH aus dem westfälischen Bünde will dazu Klärschlamm, Gärreste und jede Art Abfälle aus der Landwirtschaft nutzen. Als Vorbild dient das von verschiedenen Wissenschaftlern seit 2001 entwickelte TPT-Verfahren.

TPT steht dabei für thermisch-physikalische Transformation und unterscheidet sich von der Choren-Synthese, die letztlich aus einer Biomasse-Vergasung mit anschließender Fischer-Tropsch-Synthese bestand. Die Westfalen hingegen kochen bei 370 °C Biomasse in Öl auf und vergasen diese so. Je nach dem Prozess der Abkühlung entstehen danach unterschiedliche Kohlenwasserstoffketten. Dabei wird nur ein Schritt bis zur Gewinnung des „Rohöls“ benötigt. Das zweite Beiprodukt ist lediglich Wasser. Die Fischer-Tropsch-Synthese, die sich bisher nirgends wirtschaftlich rechnete, bleibt komplett außen vor. Wahlweise kann so eben Diesel entstehen oder ein anderer Kohlenwasserstoff.

Patentiert wurde es bereits 2006. 2008 entstand eine erste Versuchsanlage, die problemlos lief und 1.000 Kilogramm Biomasse pro Stunde verarbeiten konnte. 2010 erfolgte eine Erweiterung.

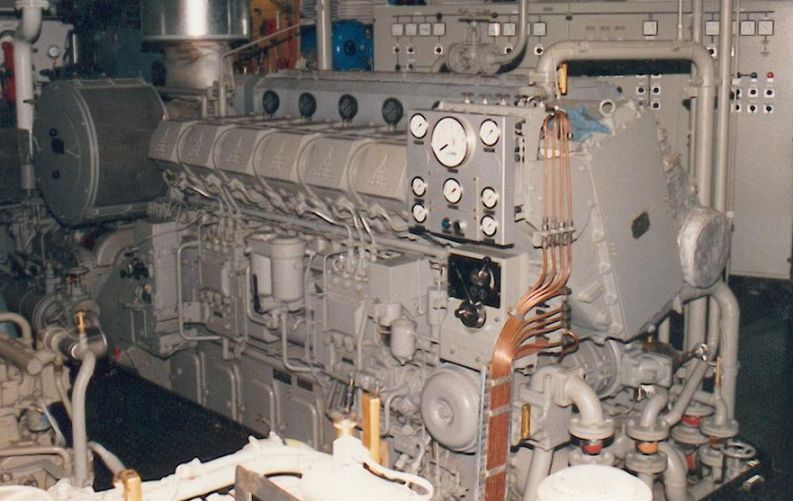

Da eine Entschwefelung fehlte, konnte der hergestellte Treibstoff nicht verkauft werden. Schlussendlich wurde die Anlage demontiert, nicht jedoch, um in der Mottenkoste vor sich hin zu stauben. Denn sie bildet heute den Kern der neuen Anlage. Die nahm inzwischen wieder die Produktion auf. Der entstehende Treibstoff konnte immerhin als Schiffsdiesel vermarktet werden. An eine Entschwefelung ist jedoch gedacht, mit der die Norm von 1000 ppm Schwefel für Schiffsdiesel ab 2015 eingehalten werden kann.

Doch dabei soll es nicht bleiben. Die Idee der BtLer geht deutlich über die eine Anlage hinaus. „Um die Bevölkerung an unserer Entwicklung profitieren zu lassen wollen wir zu jedem Produktionsstandort eine Genossenschaft gründen“, so Knut Nolting, der mit der Firma RS Biotech GmbH die Vermarktung leitet. Dabei soll jeder Genosse seine Gewinnausschüttung in Form von Diesel erhalten und könnte für 20 Cent tanken. Wie die steuerliche Gestaltung beim Eigenverbrauch ist, wird derzeit geklärt. Die Anlage, von denen jede einzelnen 5 Millionen Euro kostet, würde sich den Berechnungen nach dennoch amortisieren.

Geplant sind nach dem bestehenden Vorbild Anlagen, die 10 .000 Tonnen Biomasse von Landwirtschaftsbetrieben oder biogasanlagen-Betreibern im Jahr verarbeiten können. Daraus entstünden den Berechnungen nach 4 Millionen Liter Diesel und Kohle. Der Diesel hat dabei, im Gegensatz zu Biodiesel aus Rapsöl, eher Ähnlichkeit mit mineralischem Diesel und ist deswegen weniger anfällig gegenüber Licht oder Bakterienbefall. Derzeit ist die Firma in der Lage, zwei Anlagen pro Jahr zu bauen.

Wer BtL-Diesel-Genossenschafter werden will, meldet sich einfach bei Knut Nolting: kn@rundsbiotech.de

Titelbild: Hier darf der Diesel aus Klärschlamm schon verwendet werden: 6‑Zylinder-V-Schiffsmotor von Deutz. Foto: Frila /Wikimedia unter Lizenz CC BY-SA 3.0

0 Kommentare