Biokraftstoffe sind umstritten. Ihr Absatz in Deutschland liegt zwar konstant mit rund 3,5 Mio. Tonnen bei rund 5,2 Prozent am gesamten Spritverbrauch. Doch die Herkunft von Bioethanol und ‑diesel ruft immer wieder Widerspruch hervor. Die Branche sucht deswegen nach neuen Wegen. Werden diese auch für den Energiehandels-Mittelstand gepflastert sein?

Die neuen Bio-Kraftstoffe der 2. Generation dienen in erster Linie dem gleichen Zweck wie die alten: der Substitution von Diesel und Benzin. Kein Wunder, werden diese noch die nächsten Jahrzehnte den Mobilitätssektor prägen. Allein aufgrund ihrer hohen Energiedichte ist dies unverzichtbar. Deswegen erscheint ein Ersatz aus regenerativen Quellen, aber eben mit ähnlichen physikalischen und chemischen Parametern mehr als angebracht. Generell sind drei Herstellungsverfahren denkbar, die teils industriell, teils in Testanlagen genutzt werden – Hydrierung aus Pflanzen- und Altfetten (HVO), Power-to-Liquid (PtL) und Biomass-to-Liquid wie etwa Bioethanol aus Stroh (BtL).

Diesel aus Pflanzenölen und Altfett

Der finnische Biokraftstoff-Pionier Neste setzt seit Jahren schon auf Kraftstoffe aus Pflanzenölen und Abfallfetten, also auf HVO. Der so gewonnene rein paraffinische Kraftstoff entspricht chemisch gesehen einem Shell GTL und dient als Dieselersatz. …

Für das Blending wird der als NExBTL bekannte Kraftstoff auch jetzt schon genutzt, und zwar mit 400.000 Tonnen in Deutschland. In Österreich und Schweden wird er auf Grund der dortigen Gesetzeslage als Reinkraftstoff für LKW und Busflotten eingesetzt. Die ersten Autohersteller haben HVO oder paraffinischen Diesel nach der Vornorm EN 15940 freigegeben. Eine Verwendung in der chemischen Industrie sei ebenfalls vorstellbar, so Dörr. Immerhin werden schon 2,4 Millionen Tonnen jährlich produziert. …

Sunfire aus der Luft

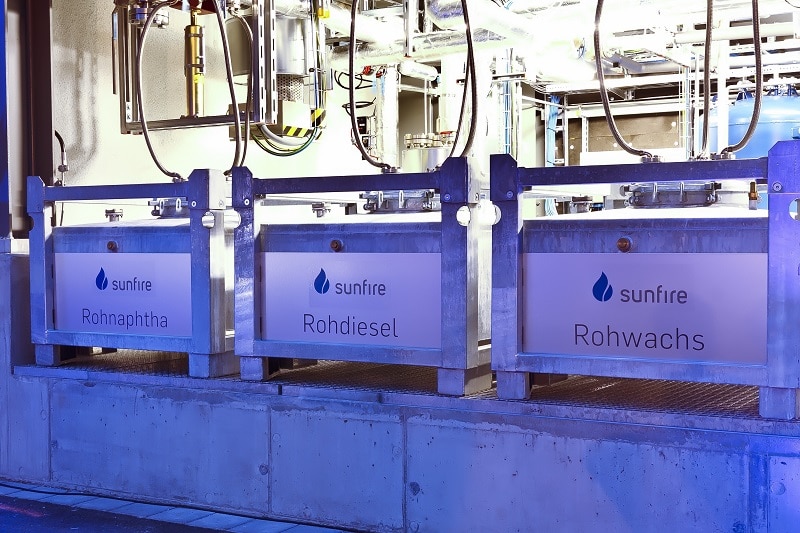

Ebenfalls als Dieselsubstitut ist Sunfire konzipiert. Die Dresdner entwickelten einen Kraftstoff auf PtL-Grundlage und nutzten dabei die Erfahrungen des pleite gegangenen Unternehmens Choren. Einfach gesagt sollen mittels Strom und Elektrolyse aus Luft und reichlich C02 Kohlenwasserstoffe entstehen.

Genutzt wird dabei die reversible Hochtemperatur-Elektrolyse, die von Sunfire entwickelt wurde. Großer Unterschied zur klassischen Elektrolyse: Zur Erzeugung des Wasserstoffs wird nicht flüssiges Wasser, sondern Wasserdampf bei Betriebstemperaturen von 800 Grad Celsius verwandt. Dieser Teil wurde gemeinsam mit dem Flugzeughersteller Boeing erprobt. Daran schließt sich eine Fischer-Tropsch-Synthese an. Die dabei entstehende Abwärme wird wiederum zur Verdampfung des Wassers eingesetzt. …

Bislang wird dieser Blue Crude genannte Kraftstoff noch nicht vermarktet. Es läuft aber seit gut einem Jahr ein Pionierprojekt mit Audi. Die Ingolstädter haben einen ersten Teil der ersten Produktion von Sunfire-Diesel erhalten. Daher gab es auch die Betankungen von Diesel-Autos in Deutschland und der Schweiz. Derzeit liegen noch keine Langzeiterfahrungen mit dem PtL-Diesel vor. …

Stroh zu Ethanol

Aus Stroh Gold spinnen, oder zumindest Bioethanol, der dann Benzin beigemischt wird, kann man in Straubing. Dort hat die schweizerische Clariant AG seit 2012 eine vorkommerzielle Anlage laufen und produziert mittels der eigen entwickelten sunliquid-Technologie Zellulose-Ethanol, eben jenen Kraftstoff der 2. Generation, der nur aus Pflanzenreststoffen, die ohnehin anfallen, hergestellt wird. Die Anlage ist auf 1000 Tonnen „Strohbenzin“ oder genauer Zellulose-Ethanol im Jahr ausgelegt, für rund die 4.500 Tonnen Agrarreststoffe, darunter auch Zuckerrohr-Bagasse,

benötigt werden. …

Im letzten Jahr wurde ein Mix von 20 Prozent sunliquid-Zellulose-Ethanol und 80 Prozent Super-Benzin getestet. Deutschlands Premium-Hersteller Mercedes-Benz stellte dafür eine Flotte zur Verfügung. Durch seine erstklassigen Verbrennungseigenschaften glich der sunliquid-Treibstoff die geringere Energiedichte aus und reduzierte gleichzeitig die Partikelemissionen um die Hälfte. …

Geschrieben für Brennstoffspiegel. Der vollständige Beitrag ist nur in der Ausgabe 03/2016 zu lesen. Zum kostenfreien Probeabo geht es hier.

Einen Beitrag über den aktuellen Stand weltweit bei der Elektromobilität,dem anderen großen Energiewende-Treiber im Mobilitätssektor, hat mein Energieblogger-Kollege Björn Katz hier auf dem Blog Stromauskunft verfasst.

0 Kommentare