Das Münchener IGT – Institut für Gebäudetechnologie gibt monatlich Tipps heraus, mit denen Mietern, Verwaltern und TGA‐Verantwortlichen die Steuerung der Haustechnik leicht gemacht werden soll. Im März nun befassten sich die Forscher mit smarten Wohnwagen und Caravans.

Alle sprechen vom Smart Home. Was ist aber mit Wohnwagen und Reisemobilen? Immerhin ist das das „Zuhause für Unterwegs“. Zudem steigen seit Jahren deren Verkaufszahlen.

In ihrer Bachelorarbeit hat sich Johanna Wucherpfennig diesem Thema am IGT gewidmet. Sie hat mögliche Anforderungen an einen „Smart Caravan“ zusammengestellt und über mehrere Umfragen – teils online und teils persönlich auf Campingplätzen – durchgeführt. Im Anschluss hat sie Empfehlungen für die Grundausstattung sowie optionale Extras je nach Größe/Art des Reisemobils erstellt.

Themenumfeld „Smart Caravan“

Da der Bereich Smart Home in der breiten Gesellschaft immer mehr ankommt, bietet sich ein Technologietransfer von Gebäudeautomation auch zum Reisemobil an.

Für die Generation, die mit „smarten“ Technologien aufgewachsen ist und diese selbstverständlich im Alltag nutzt, könnte dies eine attraktive Anregung zum Nutzen eines Freizeit-Fahrzeugs darstellen.

Aber auch für die ältere Generation wäre es eine Erleichterung im Urlaubsalltag ihr Reisemobil auch im höheren Alter noch nutzen zu können. Vergleichbar ist hier die Nutzung von Elektrofahrrädern, die ebenfalls einen komfortableren Nutzen darstellen und auch mit körperlicher Einschränkung einen weiteren Gebrauch ermöglichen.

Aufgabenstellung

Es galt herauszufinden welche unterschiedlichen Bedürfnisse verschiedene Nutzergruppen haben. Deshalb wurden in einer Umfrage verschiedene Features abgefragt, die in einem smarten Caravan verbaut werden könnten. Hierbei wurde bewusst nicht auf die technische Umsetzung eingegangen. Der Endverbraucher soll unabhängig von der technischen Problemstellung entscheiden können, was er für sein Wohlbefinden benötigt oder als sinnvoll erachtet.

Durch die Umfrage konnte eine Bewertung der jeweils für die Teilnehmer wichtigsten Aspekte für kategorisierte Fahrzeugklassen gemacht werden.

Mit dieser Bewertung wurden im Anschluss verschiedene Konfigurationsplaner für die verschiedenen Fahrzeugklassen erstellt. Diese können als Leitfaden für ein Kundengespräch dienen, wodurch sichergestellt wird, dass im Verkaufsgespräch keine Details vergessen werden. Ebenso soll dadurch eine fachmännische Beratung für die Kunden ermöglicht werden.

Durchführung und Ergebnisse

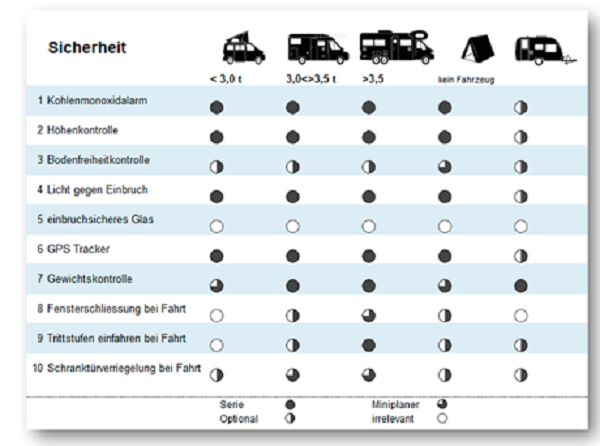

Bereits zur Umfrage wurde in Fahrzeugklassen unterschieden. Der Hintergrund ist der, dass sich die typischen Nutzer einer Fahrzeugklasse in Alter bzw. Ansprüche stark unterscheiden können. Zu jeder Fahrzeugklasse wurde dann eine Reihe von technischen möglichen Features vorgeschlagen und in Bezug auf Akzeptanz untersucht.Hier die Ergebnisse:

Um als „Serie“ bezeichnet zu werden, mussten mindestens 50% der Befragten das Feature als „unbedingt“ gewünscht und weniger als 20% der Befragten das Feature als „irrelevant“ ausgewählt haben. Mit „Miniplaner“, „Optional“ und „irrelevant“ wurden die anderen Features in absteigender Akzeptanz bezeichnet. Dabei sind die Features „Miniplaner“ zumindest die, die zu einem Verkaufs-/Beratungsprozesses im Rahmen eines kleinen Konfigurationsplaners angeboten werden sollten.

Der Tipp des Monats des IGT kann hier vollständig gelesen werden.

Verweisen werden soll in diesem Zusammenhang noch auf einen weiteren Beitrag des IGT, in dem es um die Bewertung von E‑Mobilen geht. Wichtig sind Reichweite, basierend auf Leistung, Ladezeiten und natürlich der Preis. Mehr dazu hier.

Interessant in diesem Zusammenhang ist auch ein Ranking europäischer Hauptstädte nach ihren Energieverbrauchen. Grüne Städte zeichnen sich auch durch einen hohen Anteil von smarter und „grüner“ also elektrischer oder fahrradbasierter Individualmobilität aus. Mehr dazu hier.

0 Kommentare