Zuletzt erhitzte die Heizung nicht nur die eigenen vier Wände, sondern auch so manches Gemüt in Bundestag und Bevölkerung. Nach langen Debatten ist es jedoch so weit: Der finale Entwurf des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) steht und tritt ab 01.01.2024 in Kraft. Welche konkreten Handlungsmaßnahmen sich für Immobilieneigentümer jetzt ergeben. Hier eine Übersicht von öcoloco.de.

Im neuen Jahr tritt das neue Gebäudeenergiegesetz, umgangssprachlich auch als Heizungsgesetz bezeichnet, in Kraft. Seit die Ampel-Koalition den Entwurf bereits 2021 auf den Weg gebracht hat, sind aus den ursprünglich 77 Seiten mittlerweile mehr als 150 Seiten geworden. Zahlreiche Ergänzungen und Revisionen hinterlassen bei vielen Immobilieneigentümern Fragezeichen. Grund genug, um einmal Licht ins Dickicht des Paragraphen-Dschungels zu bringen.

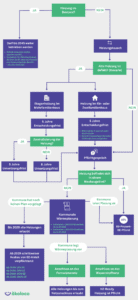

Das Heizungsgesetz auf einen Blick

Übergeordnetes Ziel des neuen Gebäudeenergiegesetzes ist die Klimaneutralität bis 2045. Bis dahin gelten verschiedene Übergangsregelungen. Die folgende Infografik bietet eine Orientierung:

Keine Austauschpflicht für Heizungen im Bestand

Immobilieneigentümer dürfen Heizungen im Bestand uneingeschränkt weiter betreiben. Dazu zählt auch die Reparatur im Schadensfall. Einzige Ausnahme bilden Konstanttemperaturkessel, die älter als 30 Jahre sind. Hier sind Eigentümer ab 2024 zum Austausch verpflichtet.

Kommunale Wärmeplanung ist entscheidend

Deutlich komplexer wird es, wenn es zu einem irreparablen Schaden der Heizung (Havarie) kommt. So ist im Falle eines Heizungswechsels die kommunale Wärmeplanung maßgeblich. Grundlage bildet ein weiteres Gesetz, das eng mit dem GEG verzahnt ist: Das Wärmeplanungsgesetz (WEG).

So sieht das WEG vor, dass Kommunen bis zu 100.000 Einwohnern bis zum 30. Juni 2028 eine verbindliche Wärmeplanung vorlegen. Für Kommunen mit mehr als 100.000 Einwohnern gilt eine verkürzte Frist bis zum 30. Juni 2026.

Zudem besteht die Möglichkeit, dass die Kommune die Wärmeplanung aufgrund fehlender Ressourcen ablehnt. Ist dies der Fall, greift mit einer Ankündigungsfrist von einem Monat die 65-Prozent-EE-Pflicht. Demnach müssen neu installierte Heizungen zu 65 Prozent erneuerbare Energien nutzen.

Legt die Kommune hingegen einen Wärmeplan vor, so bieten sich grundsätzlich zwei Möglichkeiten. Letztere bestehen im Anschluss der Haushalte an ein Wasserstoffnetz oder an ein Fernwärmenetz.

Für den einzelnen Haushalt besteht jedoch keine Anschlusspflicht. Hier überwiegt die Wahlfreiheit des Einzelnen gegenüber den Vorgaben des GEG. Entscheiden sich Eigentümer gegen den kommunalen Wärmeplan oder die Kommune sieht keinen Netzanschluss vor, so gilt die 65-Prozent-EE-Pflicht.

Was gilt während der Übergangszeit?

Bis die Kommunen ihren Fahrplan vorlegen, werden mehrere Monate bis Jahre vergehen. So bedarf es nicht nur der Planung durch die Verantwortlichen, sondern ebenso der Prüfung durch die Bundesnetzagentur. Allein diese wird voraussichtlich mehrere Monate beanspruchen.

Während der Übergangszeit sind weiterhin alle Heizungen erlaubt, einschließlich monovalenter Öl- und Gasheizungen. Eine Ausnahme bilden Neubaugebiete. Ab 2024 gilt hier mit sofortiger Wirkung für jede neu installierte Heizung die 65-Prozent-EE-Pflicht.

Außerhalb von Neubaugebieten sieht der Gesetzgeber ab 2029 einen schrittweise steigenden Pflichtanteil an erneuerbaren Energien vor:

| Gültigkeit | EE-Anteil |

| Ab 2029 | Mindestens 15 Prozent |

| Ab 2035 | Mindestens 30 Prozent |

| Ab 2040 | Mindestens 60 Prozent |

| Ab 2045 | 100 Prozent |

Der Pflichtanteil an erneuerbaren Energien gilt für alle Heizungen, die ab 2024 verbaut werden. Hat die Kommune noch keinen Wärmeplan vorgelegt und Eigentümer tauschen ihre Heizung, dann gilt: Ab 2029 muss diese mindestens 15 Prozent erneuerbare Energien nutzen.

Eigentümer erfüllen diese Vorgaben, indem sie beispielsweise ihre Gasheizung zum vorgeschriebenen Anteil mit Bioerdgas betreiben oder ihre Ölheizung entsprechend mit Bioheizöl. Wer auf eine Wärmepumpe setzt, heizt bereits zu diesem Zeitpunkt zu 100 Prozent mit erneuerbaren Energien und ist bis über 2045 hinaus abgesichert.

Mindestens 5 Jahre Entscheidungsfrist bei einem Heizungstausch im Einfamilienhaus

Kommt es zu einem irreparablen Defekt der Heizung, sieht das GEG eine Entscheidungsfrist von 5 Jahren vor. Innerhalb dieser sind Eigentümer zum Einbau einer neuen, gesetzeskonformen Heizung nach GEG verpflichtet. Diese Frist verlängert sich um weitere 5 Jahre auf insgesamt 10 Jahre, sollte die kommunale Wärmeplanung den Anschluss an ein Wärmenetz vorsehen.

Während der Übergangsfrist sind grundsätzlich alle Heizungen erlaubt. Die sinnvollste Übergangslösung für die meisten Eigentümer besteht hier wohl in einer Mietheizung. Die dafür anfallenden Kosten bezuschusst das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA). In welchem Umfang steht derzeit noch zur Debatte.

Übergangsfristen im Mehrfamilienhaus

Die Vorschriften des Gebäudeenergiegesetzes gelten auf Gebäudeebene. Für Etagenheizungen bedeutet das: Erleidet auch nur eine Etagenheizung im Gebäude einen irreparablen Defekt, beginnt die Entscheidungsfrist für alle Heizungen des Gebäudes. Wie im Einfamilienhaus auch hat der Eigentümer oder die Eigentümergemeinschaft jetzt bis zu 5 Jahre Zeit, sich für eine neue Lösung zu entscheiden. Die Vorschriften des GEG gelten dann für alle Etagenheizungen, nicht nur für die einzelne defekte Anlage.

Die Übergangsfrist verlängert sich um weitere 5 Jahre, wenn sich die Eigentümergemeinschaft für eine Zentralisierung der Heizung entscheidet. Sollte die Kommune den Anschluss an ein Wärmenetz vorsehen, verlängert sich die Frist um weitere 3 Jahre.

Beratungsgespräch ist Pflicht

Eine weitere Neuerung, die die Novelle des GEG mit sich bringt, ist ein verpflichtendes Beratungsgespräch vor dem Heizungstausch. Wie in der Versicherungsbranche heute schon üblich, sollen Verbraucher über mögliche Risiken aufgeklärt werden. Das gilt vor allem für potenzielle Kostenrisiken durch die CO2-Bepreisung fester, gasförmiger und flüssiger Energieträger.

Die Beratung erfolgt durch einen qualifizierten Energieexperten. Dazu zählen neben Heizungsinstallateuren auch Schornsteinfeger, Ofen- und Luftheizungsbauer sowie Energieberater.

Welche Heizungen sind ab 2024 möglich?

Sieht die kommunale Wärmeplanung keinen Netzanschluss vor oder Eigentümer entscheiden sich aus freien Stücken dagegen, gilt die 65-Prozent-EE-Pflicht. Bemessungsgrundlage bildet die DIN V 18599, deren Einhaltung durch einen Energieberater oder Fachhandwerker geprüft wird.

Was Einzelheizungen angeht, bieten sich hier folgende Erfüllungsoptionen:

- Elektrisch angetriebene Wärmepumpen

- Stromdirektheizungen, wenn sie bestimmten Anforderungen an den baulichen Wärmeschutz genügen

- Biomasseheizungen (Bei fester Biomasse ist ein Pufferspeicher und die Kombination mit Photovoltaik oder Solarthermie Voraussetzung)

- Gasheizungen auf Basis von Biomethan und grünem Wasserstoff

Neben den hier aufgeführten Einzelheizungen besteht die Möglichkeit einer Hybrid-Wärmepumpe. Dabei gilt, dass die Wärmepumpe 30 Prozent der Heizlast tragen muss. Handelt es sich bei dem zusätzlichen Spitzlasterzeuger um eine Gas- oder Ölheizung, muss diese mit Brennwerttechnik ausgestattet sein.

Anpassung der Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG)

Mit dem neuen Gebäudeenergiegesetz einher geht die Anpassung der Bundesförderung für effiziente Gebäude. Diese befindet sich derzeit noch in der Abstimmung.

Die aktuelle Fassung sieht eine Grundförderung von 30 Prozent vor. Die Basisförderung gilt sowohl für Wohn- als auch Nichtwohngebäude und steht allen Antragstellern offen. Hinzu kommen verschiedene Boni, die an bestimmte Voraussetzungen geknüpft sind:

- 30 Prozent Einkommensbonus für selbstnutzende Eigentümer mit bis zu 40.000 Euro steuerpflichtigen Haushaltseinkommen pro Jahr

- 20 Prozent Geschwindigkeitsbonus für selbstnutzende Eigentümer beim Austausch einer fossilen Heizung vor 2029 gegen eine klimafreundliche Heizung im Sinne des GEG

- 5 Prozent Innovationsbonus für Grundwasser‑, Abwasser- und Erdwärmepumpen oder die Nutzung eines natürlichen Kältemittels

Die hier aufgeführten Förderungen lassen sich bis zu einem maximalen Höchstsatz von 70 Prozent aufstocken. Neben direkten Zuschüssen soll es auch ab 2024 zinsgünstige Kredite für Modernisierer geben.

0 Kommentare